贵阳“太子桥”桥名由来推论

□文/图 赵修朝

贵阳的太慈桥有两个特点,一是历史悠久,二是桥名较多。

一座古桥三个名,“太慈”“太子”和“杨公”

最早记载这座桥梁的志书明(弘治)《贵州图经新志》说:“太慈桥,在治城西南五里四方河(实为小车河)之上,俗讹为太子桥。” 明(嘉靖)《贵州通志》比《贵州图经新志》多记了一笔:“又名杨公桥”,其根据是提学副使毛科的《太慈桥记》“毛记”大意是说,镇守贵州太监杨贤于弘治十八年(1505)的某一天来到今太慈桥附近那段小车河边,了解到此处原有的桥梁被洪水冲垮了,当地群众争舟渡河,多次酿成“倾覆蹴蹋”事件。杨贤体恤民情,带头“捐己钱五千”,并动员部分官员捐款,牵头建造了这座石拱桥,方便了人们安全渡河。当地群众感恩戴德,将此桥命名为“杨公桥”。从“毛记”可以推测,“太慈桥”这个桥名,当是产生于同样的历史背景,当城郊群众请文化人为此桥取名的时候,文人们考虑到杨贤此举是为古人关于“太上有立德,其次有立功,其次有立言”这“三不朽”中的“太上”之德,属于慈善之举,遂将此桥命名为“太慈桥”。

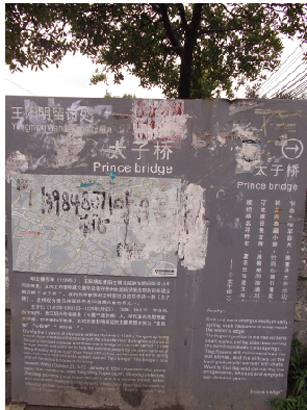

从地方志的记载来看,“太慈桥”当是正式桥名,“杨公桥”是其别名,“太子桥”属于俗称。后来由于年代久远,大多数市民已不了解杨公其人,“杨公桥”这个桥名渐渐的便成为历史了,剩下“太慈桥”和“太子桥”两个桥名同时使用。时至有关部门再三强调规范地名管理的今天,我们依然看到,新太慈桥桥栏上面镌刻着“太慈桥”三个正楷大字,桥头的旅游文化碑上面印刷的桥名却是“太子桥”, 依然两名并存。

那么,“太慈桥”又是怎样“俗讹”为“太子桥”的呢?

建文帝与桥不相干,百姓们“空说建文年”

长久以来,贵阳民间一直流传着太子桥与建文帝的故事,说是明建文帝当年逃出皇宫佯装僧人辗转来到贵州,曾在贵阳小车河畔自掏腰包并出谋划策,襄助当地建成此桥,百姓们后来得知,这位高僧原来是被其皇叔朱棣夺了龙位的前皇帝朱允炆,出于感恩,便将此桥命名为太子桥。杜撰故事原为解释桥名的由来,但因过于牵强附会,结果难以自圆其说。著名旅行家徐霞客于崇祯十一年即1638年旅行到小车河边,见“有石梁跨其上,曰太子桥”,闻知“此桥因建文帝得名”,他根据朱允炆没有当过太子的史实,一针见血提出了“然何以太子云也?”的疑问。在此之前,王阳明于正德四年即1509年在其《太子桥》一诗中,也抒发过“欲把桥名寻野老,凄凉空说建文年”的感慨,指出建文帝资助建桥的说法纯属“空说”。

尽管如此,纯朴善良而缺乏历史常识的普通百姓们或出于对落难天子的同情和好感,或以沾染皇家瑞气为荣,他们对这个美丽的民间传说宁信其有,不信其无,致使建文帝助建太子桥的传说传得神乎其神,就连二十年前编辑出版的《贵阳市志·交通志》《贵阳市南明区志》《贵阳市南明区街道志》等志书和某些文史资料,仍将这传说“记录在案”。《南明区志》说,扮作僧人的建文帝眼见小车河两岸百姓苦于修桥经费困难,便“自愿出钱帮助”。《贵阳市南明区街道志》说,他流亡到小车河时“遇百姓造桥,建文帝为之策划”。太慈桥头现在的文化墙上面的文字说:“这座桥是经过千百次修砌才造成的,因为小车河水流湍急,桥基刚砌出水面,立即被激流冲垮,反复多次,桥基仍无法砌出水面。”后来幸遇身披袈裟的建文帝从此经过,“经他一指点,不久桥便建成了。”真没想到,这位丢了江山社稷的前“万岁爷”,竟然还“擅长”修桥呢!这传说固然美丽动听,但毕竟“美言不信”,建文帝当年是否逃出皇宫,史家尚无定论,至于他助民建桥的“佳话”,更是“查无实据”。

那么, “太子桥”这个桥名究竟是怎么得来的呢?我认为这与当地布依族群众当初学说汉话时,所说汉话的语音不够标准有关。

“tài cí”音讹为“dài zí”,穿凿附会成“太子”

明朝时期的贵阳城郊,汉族人口只占少数,现在所谓少数民族的人口,反而占总人口的多数。贵阳地区的少数民族以布依族人口居多,苗族人口次之。布依族大多居住在河流、小溪附近,依山傍水建房聚居。今太慈桥村一带及小车河流域,当年居住的主要是布依族群众,他们主要以布依语为交际工具,但由于与城区近在咫尺,与城区及城边的汉族人口亦有频繁交往,在与汉族人口的交往过程中,初步学会一些简单的汉话。布依语属于汉藏语系壮侗语族壮傣语支,具有自己的语言体系和语音特点,布依族人口初学汉话时,由于发音不那么到位,说得别有特色。

1980年至1988年,我在贵阳市乌当民族中学当了八年语文教师。该校来自农村的布依族学生较多,任教期间接触了大量布依族学生和家长。通过与布依族学生的教学互动,通过和他们及其家长的交往,我发现布依族所说的不够成熟的汉话有个基本特点,就是发音时口腔内送气不足,容易把送气音p、t、k、q、ch、c,说成非送气音b、d、g、j、zh、z;把一部分(仅仅是一部分,不是全部)由送气音p、t、k、q、ch、c作声母的词语,说成非送气音b、d、g、j、zh、z作声母的词语。比如把偏僻(piān pì)说成biān bì,把偏坡(piān pō)说成biān bō,把钞票(chāo piào )说成zhāo biào,把淘汰(táo tài)说成dáo dài,把刻苦(kè kǔ)说成gè gǔ,把亲切(qīn qiè)说成jīn jiè,把驰骋(chí chéng)说成zhí zhéng,把参差(cēn cī)说成zēn zī……等等。

在一定的社会环境中,语言是互相影响的。在汉话影响布依族语言的同时,布依族语言对汉话也产生过某些影响。比如,老贵阳人通常把乒乓球(pīng pāng qíu)说成bīng

bāng qíu,把鼻涕(bí tì)说成(bí dì),把肚脐眼(dù qí yǎn)说成dù jí yǎn,把接触、感触、触动、触角、触目惊心、一触即发的“触”(chù)说成zhù,把活泼(huó pō)说成huó bō,把膝盖(xī gài)说成qī gài,把花溪(huā xī)说成huā qī,把飞翔(fēi xiáng)说成fēi qiáng,把详细(xiáng xì)说成qiáng xì,把吉祥(jí xiáng)说成jí qiáng等等。这些就是受不成熟的“布依族汉话”语音影响而产生的汉语词语。

在这样的语言环境下,便产生了一些受不成熟的布依族汉话语音影响的地名。比如花溪区天河潭景区附近那个芦荻寨,本来叫做楼梯寨,明末清初贵阳著名诗人吴中蕃觅地隐居初进山寨打听寨名时,村民们回答的“楼”(lóu),语音近似于lú,送气音“梯”(tī),回答成非送气音dí,吴中蕃把村民们回答的寨名“lú dí zhài”,理解成“芦荻寨”,于是,“芦荻寨”这个村寨名称就这样形成了。贵阳宅吉坝原来有一条溪流,现在所谓“宅吉”,原来叫“宅溪”,1942年出版的《贵阳市指南》说:“宅溪水流所至处,皆为田畴,中分二寨,一称大宅溪,一称小宅溪。”老贵阳人习惯于说“溪”(xī)为“qī”,布依族群众又把送气音的“qī”说成非送气音的“jī”,使用汉语的人们反过来受其影响,接受了这一布依族汉话地名,“宅溪坝”慢慢的就演变成“宅吉坝”了。与之相似,修文县谷堡乡的折溪村,曾用村名为“宅吉村”,这个村名的演变,同样与当地布依族语音对汉话的影响有关。

同样道理,“太子桥”这个桥名,也是由于受布依族汉话语音的影响而产生的。人们在交际场合有个习惯,就是当听到意思不够明白的词语时,容易循音会意,产生联想,把他人所说的意思不够明白的词语,主观地理解成语音相近、意思明白的词语,在汉族群众听布依族群众说不成熟的汉话时,这种情况比较常见。

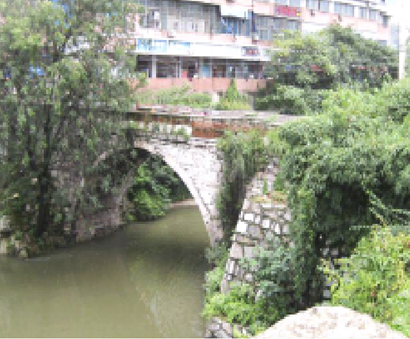

太子桥老桥

太慈桥新桥头的旅游文化碑上面刻印的桥名是“太子桥”