解码贵州文创的多重维度

“文创+非遗”推动本土文化“出圈”

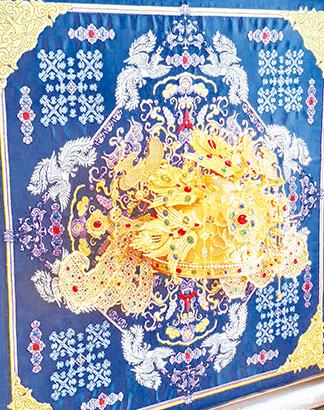

今年5月,在第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上,“非遗金镶宝五凤冠”系列文创产品在贵州馆首发,其中的明星单品“非遗凤冠”3D立体冰箱贴引发了超万人次打卡,成为此届深圳文博会贵州馆的“流量密码”,引起不小轰动。粤港澳大湾区不少观众惊叹,其精美程度“媲美国博凤冠文创”。

此后,“非遗凤冠”3D立体冰箱贴亮相贵阳马拉松赛场,更成为选手与游客争相合影的“文化地标”,成功跻身“文博顶流”。目前,“非遗凤冠”3D立体冰箱贴已在多个网上平台渠道开启预售,首批限量发行5000套。

金镶宝五凤冠为贵州出土的国家一级文物,学术名也叫五翟金冠,是明嘉靖年间贵州遵义杨氏土司为正妻所打造,距今已有400多年历史,是目前发现的仅次于明定陵皇后凤冠的金冠。金冠的主体部分由纯金打造,并且镶满了数百颗各色宝石,精美绝伦。

据了解,贵阳礼物“非遗金镶宝五凤冠”系列文创产品以“国宝级文物+非遗技艺”融合为核心,以“金镶宝五凤冠”为原型进行创作,并特邀国家级非遗代表性项目花溪苗绣国家级代表性传承人王启萍大师联合设计,形成花溪苗绣和花丝镶嵌两项国家级非遗技艺与明代宫廷珍宝的完美结合。

文创凤冠上的五只凤凰栩栩如生,通过“花丝镶嵌+苗绣叠影”复合工艺,经上百道工序,将348颗“宝石”与115颗“珍珠”精工镶嵌,既复刻了文物的华贵大气,又融入贵州少数民族文化特色,实现历史底蕴与现代审美的跨界碰撞。

这一文创设计让躺在博物馆里的文物不再遥不可及,成为生活中可触摸的存在,也是贵州文创产品植根文化沃土的一个缩影。

2011年11月,安顺市西秀区刘官乡被文化部授予“中国傩雕文化艺术之乡”的称号。怀揣着传承和发扬传统文化的理想,鲍波在大学毕业之后选择回乡创业,2013年在刘官乡创立木雕坊,成为安顺木雕最年轻的传承人。

安顺木雕与国家级非物质文化遗产——安顺地戏息息相关,以雕刻神态古朴的地戏面具“脸子”为主,雕刻工艺细致复杂,色彩绚丽明亮,是省级非物质文化遗产,亦是屯堡文化的重要组成部分和特色文化标识。

走进鲍波近年来打造的明创人文化屯雕艺术馆,各色栩栩如生的面具悬挂在墙上,数十把不同的刻刀摆放于桌案前,地面上散落着木屑。鲍波坐在木桩前正进行截林、剖半、出胚作业,在刻刀的轻重变换、敲敲打打间,一张木雕面具初具模型,经浮雕、透雕、圆雕、线刻等技法精细打磨及上色后,一张形象生动的地戏面具就制成了。

除了制作地戏面具外,为更好地推广传播屯堡文化、地戏文化,鲍波将板雕、立雕技艺与当地木雕融合,创作出以屯堡文化、地戏文化为主题的Q版抱枕、小面具、银饰品、摆件等屯雕文创产品,让传统技艺与现代创意碰撞出无限火花。同时,他将屯堡木雕作为一门研学课程,推广至学校课堂,吸引学生体验地戏面具雕刻与彩绘的魅力,让更多学生了解屯堡文化、喜欢屯堡文化。

如今,安顺的众多非遗传承人如鲍波一般,正以创新传承为使命。他们不仅延续古老的木雕技艺,更通过开设体验工坊、开发跨界文创(如非遗联名产品),让屯堡文化融入当代生活。这种“活态传承”模式,既守护了传统基因,又让艺术跳动时代脉搏,推动安顺木雕从地方走向全球舞台。

“文创+科技”让本土文化直抵人心

随着虚拟现实(VR)、人工智能(AI)和大数据等技术的飞速发展,数字文创产业正在成为全球文化交流与传播的重要载体。

借助数字化技术,贵州打造了直抵人心的红色文创产品。

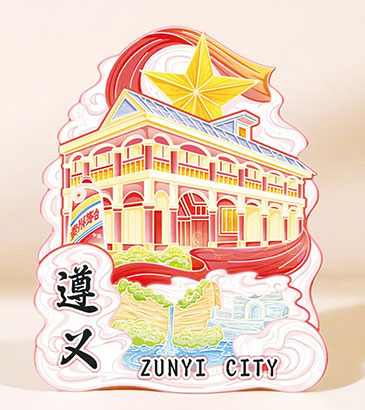

遵义会议纪念馆内,由“遵义文创”围绕遵义会议会址形象开发的积木、拼装日历、冰箱贴等近400余款原创文创产品,备受游客喜爱。这些文创产品不仅种类繁多,而且设计精美。其中,不乏融合现代工艺与红色文化的高端艺术作品。这些作品不仅展现了遵义红色文化的深厚底蕴,也彰显了现代创意的无限可能。

在深圳文博会上,“遵义文创”首次亮相便大放异彩,80余种文创产品受到了广泛关注和好评。“希望通过这些文创产品,让更多人直观、生动地感受遵义红色文化的魅力。”“遵义文创”团队负责人李诗拿起一款冰箱贴向记者展示,“比如这款冰箱贴,它以遵义会议会址主楼为原型,既具有纪念意义,又方便携带。”

红军马灯书签、小红军盆栽、思竹水韵保温杯……走进贵州长征文化数字艺术馆(红飘带),全域行浸式数字演艺《伟大远征》带火红色文创,不少游客利用演出等待间隙,选购心仪的文创产品。

贵州省文化旅游科技有限公司副总经理柳启阳介绍,自“红飘带”试运营以来,这台集合AI虚拟交互、全息影像、全维度机械运动等最新科技手段的文化创意数字演艺,吸引了130余万人次观看。在流量加持下,公司深挖“红飘带”IP,先后开发20余个品类、近百种文创产品,“让游客在体验之外还能带走一份贵州的红色礼物”。

民族文化与数字化相融,多彩贵州更灵动。

今年召开的贵州旅游产业发展大会上,融合苗族服饰元素与虚幻引擎技术的AI智能体——贵州首个文旅数字人形象“多彩黄小西”亮相,凭借乖巧可爱的人物形象,一举成为游客喜爱的“数字导游”。

依托这一形象,贵州正持续开发“多彩黄小西”盲盒、手办玩偶等独具特色的文创产品,并在各大景区设立主题体验馆,举办丰富多彩的文旅交流活动。

万象更新,从在纸布“作画”,将文化记忆绣成民族纹样;到丝线与数据光缆交织,现代工具为贵州文创插上腾飞翅膀。在AI、大数据算法和矢量绘制等技术发展中,贵州文创经历着一场科技赋能传承的变革。多彩贵州文化不仅借助不断推陈出新的文创产品走向了世界、受人热捧,更让世人看到新时代贵州文化自信的生动诠释——在传统与现代的交响中,黔地文明正迸发出生生不息的蓬勃生命力。

文创搭乘科技便车。从实物产品的1.0版本升级为“数智+文旅+沉浸式”的2.0版本,这种全新体验,让游客“购”得开心,也让文创贵州出圈出彩。

版权保护助力文创发展

在六盘水,贵州夜郎风文化有限公司总经理徐源正通过贵州省版权登记平台上传最新完成的农民画作品。

水城农民画根植于厚重的民族民间文化,凭借夸张变形、色彩艳丽、生动活泼的特点,受到酒店、餐饮、文创等领域的青睐,二次创作层出不穷,侵权问题却时有发生。

作为农民画创作者,徐源非常重视版权保护。他告诉记者,企业将IP授权给文创或动漫制作,单项授权费在300元至3万元不等。他的企业已完成2732幅作品的版权登记,优质作品版权收益可观,企业发展也从单纯卖画拓展为卖文创卖版权。据了解,2024年,水城农民画相关产业实现收益413万元,其中版权收入达36.4万元。

这一转变离不开省版权局持续开展的红色版权保护行动和民族民间文化版权保护服务工程。

在红色版权保护行动中,省版权局先后为300余件红色文化主题作品提供版权登记服务;拍摄传播的短视频,讲述红色文化符号和背后的创作故事;将红色文化版权保护内容纳入版权培训课程体系,并对相关人员进行培训;持续为“红飘带”所产生的系列红色版权作品提供全方位的版权服务,在第九届中国国际版权博览会上,我省推介展出的“红军娃娃”等文创手办,受到国内外观众关注。

在民族民间文化版权保护服务工程中,贵州持续推进国家民族民间文化版权贸易基地(西南)建设,为民间文艺作品版权交易与价值转化搭建平台。

借助文博会、版博会等文化交流平台,“贵版流金”版权工作品牌持续擦亮,多彩贵州民族民间文艺版权产业整体对外识别度不断提升,文艺作品版权保护工作成果显著——

贵阳花朵空间文化创意有限公司入选世界知识产权组织(WIPO)中国网站“知识产权与中小企业最佳案例”;水城农民画、祥纹银饰、贵州吾土吾生布依服饰等民间文艺作品成功出圈;“村超”“村BA”文创衍生品、路边音乐会等热门文创产品受到市场青睐。

据统计,我省累计登记特色民族民间文艺作品6万余件,开展版权知识宣讲300余场,服务有关文创企业和个人工作室共计5000余家,贵州省民间文艺作品版权资源数据库入库作品2.7万余件,涵盖苗绣、蜡染、银饰、漆器、绘画等优质文艺文创精品。

省版权局相关负责人表示,我省民间文艺创作实现由“散”到“聚”、由“多”变“精”的转变,为后续价值转化筑牢基础。贵州也因此逐渐探索出一条符合省情、具有本土特色,以版权保护助力文创作品繁荣的发展之路。

(整理:万里燕)

“遵义”木质冰箱贴文创产品

“非遗凤冠”3D立体冰箱贴文创产品

水城农民画

“甲秀楼”书签文创产品

安顺地戏面具