明普安州“风雅启端”之沈勖

□文/图 许维红

明初,国家百废待兴,急需大量人才来稳定政权和恢复经济。朱元璋认为科举制度虽然规范,但所得之士多为年轻后生,缺乏实际任事能力,无法迅速满足国家对人才的迫切需求。洪武六年(1373),朱元璋颁布诏令,要求中书省官员暂停实施科举制度,转而采用察举制选拔人才。依据此制,地方官员负责举荐品德高尚、才能卓越之士入朝为官,这些被举荐者须经朝廷考核合格后,方可正式授予官职。直至洪武十五年(1382),科举制度才得以重新确立并恢复实施。

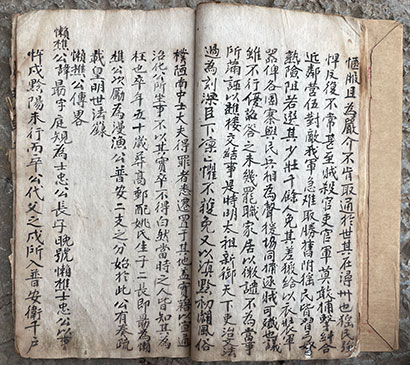

沈信,字惟恕,号士忠,曾祖讳道亨,始居扬州府高邮太平桥北街。洪武八年(1375),沈信“洽春秋有声”被举荐为茂才,意味着他在学术、才能或品德上得到了认可,有机会进入官僚体系。浔州府治所在桂平县(今广西桂平市),辖境桂平、贵县、平南等地。沈信任广西浔州府知府期间以才识卓越、见识广博著称,“恩威并著,士民惬服,且为严介,不肯取通于世”,处理政务果断,有较高的声望。

洪武二十年(1387),广西布政使司参议汤敬恭为罗碌山瑶民所杀。面对府境周边柳、象、梧、藤等州的瑶民问题,沈信提出了具体的治理建议。他指出,瑶民出没不常,地形险峻,官军难以追捕,且长期驻兵会导致瘴疠疾病,兵员多患疾疫,难以持久作战。沈信建议选拔桂平、平南二县旧附瑶民中的少壮千余人,免其差徭,给予军器和衣装,让他们各团村寨设置烽火,与官兵相互声援,协同捕逐。但朱元璋认为,地方官员有责任通过招抚和防御措施来维护地方稳定,而不是频繁动用军事手段。他强调地方官员的治理能力和责任,要求他们采取更加灵活和温和的治理方式。之后,沈信因微末之事而遭罢职,闲居家中。不久又身陷广西都指挥耿良与有司勾结,擅发民丁、科敛民财,违越禁例造谯楼事件。朱元璋颁诏申明:禁凡在外都司卫所遇有造作,千户所移文达卫,卫达都指挥使司,都指挥使司达五军都督府,奏准方许兴造。其合用物料并自官给,毋擅取于民,违者治罪。

朱元璋初登皇位,对吏治文法要求极为严苛,南方士大夫一旦获罪,常被贬谪至滇黔。“士忠公以事忤戍黔阳,未行而卒”,长子沈勖(号懒樵),携母亲(姚氏)与年幼的弟弟沈励(号漫渔),代父踏上边疆戍守的贬谪之旅,归入普安卫(今贵州六盘水市盘州市)千户所柯姓百户麾下。是时,黔中地区正值战乱初定,苗民杂居,礼乐制度尚未健全,风俗民情与中原大相径庭。抵达黔地后,沈勖深知时局复杂,需以谦逊谨慎之心处世,便全心全意侍奉年迈的母亲,同时倾注心血教导弟弟,从不懈怠,直至其成年并能够自立门户。

永乐年间,皇帝命文臣纂修书籍,分派礼部官员辅佐各衙门,广搜天下文献,缮写进呈,以备著述。普安军民指挥使司所辖之地,本为西南荒服蛮夷部落聚居之所,明朝三十余载以来,城守屯戍,百姓怀德畏威,垦田编户,勤劳耕耘,城镇渐趋繁华,堪比中原郡县。沈勖受托编撰《州志》,时称《永乐志》,今虽散佚,但为嘉靖三十一年(1552)普安州知州高廷愉修成的嘉靖《普安州志》提供了底本。郡人蒋宗鲁著序,附沈勖永乐十六年(1418)所著《普安旧志序》。

《普安旧志序》中记载了指挥使司怀远将军张荣、明威将军陈进、武略将军前所千户路熊等诸将,以及武德将军千户雷铭等官员皆“赞襄其事”,叙述了官员们对谋划编撰《州志》的高度赞扬;“鲰生谬膺委托,自揆才微识疏蔑”,同时沈勖也表达了自己对承担这项任务的谦虚和自省。因缺乏历代图志以资考证,编撰之事进展缓慢,屡遭催促。沈勖尽职尽责,“于是旁搜幽讨,溯流寻源,或稽证于侘编、或索遗于重译,以至区区久侨,朝夕睹闻,凡有所凭验者辄皆采录,蓔附疏论”。

沈勖按照朝廷所规定的条例书之,草创甫成。然而,主事林惠再次更改了原议,主张此事应由相关部门转交普安州进行编撰,“事该有司转付普安州类造”。由于意见大相径庭,利弊相互抵触,志书初稿与这些意见混杂不清。沈勖担忧时间一长会失去原本的真实性,实在难以找到折中的办法,因此便取来最初的底本,再次进行审慎裁定,将其整合为一册。沈勖言,“虽文字粗鄙,然事迹确凿,款目粗具”,尽管文字表达略显粗俗,但所述事迹确凿无疑,条目也已大致齐备,或许以后可供学识渊博的君子偶尔翻阅,对于那些想要了解国家如何一视同仁、推行以华夏文化同化少数民族政策的人来说,此书也颇为便于观览查阅。

光绪《普安直隶厅志》艺文载:“厅旧无文学,自前明经理滇云,而兹土遂为孔道。骚人之蜡屐,儒吏之文旌,日驰逐于鹰崖凤岭间。……胜水名山,题咏殆遍。又得杨沈二君相与提倡宗风,厅之才而俊者希风竞奋,群肆力于诗古文词,而艺文乃卓卓可传。”“杨沈二君”指的就是沈勖与当时寓居普安的杨彝(明代著名诗人、书画家)。沈勖才华横溢,所作的诗文不仅文辞优美,而且意境深远,因此备受赞誉与推崇,被誉为“黔中文学之薮哉”。沈勖与杨彝情致相投,他们共同推动当地文学艺术的繁荣,对普安州的文化发展产生了深远的影响。

沈勖作有七古《乐矣园歌》《麟斋怀咏》《怀甓堂成》,七言律《万松轩》《善应桥》《北门楼再构呈诸帅》等,收录于嘉靖《普安州志》、乾隆《普安州志》、光绪《普安直隶厅志》。其诗作风格质朴无华、浑厚深沉,词句清新脱俗、格律严谨,尤以嘉靖《普安州志》收录杨沈二人所作《游城南新洞》《和前韵》两首唱和诗对仗最为工整。

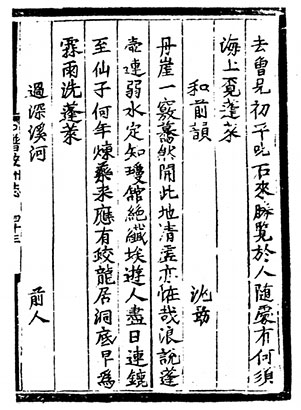

杨彝《游城南新洞》:

山腰谁凿洞门开,绝谷层峦亦壮哉。

满地白云无径路,一溪流水隔尘埃。

欲从阮肇寻仙去,曾见初平叱石来。

胜览于人随处有,何须海上觅蓬莱。

沈勖《和前韵》:

丹崖一窍蓦然开,此地清虚亦怪哉。

浪说蓬壶连弱水,定知琼馆绝纤埃。

游人尽日连镳至,仙子何年炼药来。

应有蛟龙居洞底,早为霖雨洗蓬莱。

杨沈这两首唱和诗意蕴深远且悠长,充分展现了诗人精湛的文学造诣与深厚的文化底蕴。

杨彝卒年八十,墓志铭由沈勖撰写,称其“才兼行伟、身以名成、雄词藻翰、蛟龙凤骞”,体现了沈勖对杨彝的敬重与怀念。这种情义的传递,成为文人交往的一段佳话。

沈勖去世后,葬于普安城南东山(今盘州市双凤镇)。普安州沈氏一门文脉昌盛,其后世子孙多以科举入仕:沈尚经(正德五年庚午科举人,官刑部员外郎)、沈存仁(万历五年丁丑科沈懋学榜进士,官知府)、沈振嗣(万历四十三年乙卯科举人,官同知)、沈奕琛(崇祯九年丙子科举人,官副使)、沈奕伟(崇祯十二年己卯科举人)、沈弼(拔贡,官广东高州府知府)、沈文郁(康熙四十七年戊子科举人,遵义教谕)。明末清初,沈氏家族迁居吴官屯(今盘州市丹霞镇吴官屯)修建“沈氏宗祠”,沈文郁作宗祠对联,其文曰:“爵袭汝南,五侯四史词林二;派分江左,九府六臣太师三”,以概括沈氏贤能,激励鞭策后裔。

贵州著名学者、诗人李独清曾著有《读黔人诗绝句五十首》,对影响普安州诗坛甚巨的杨彝、沈勖予以高度赞扬。其《咏沈勖》一绝云:“怀甓园中随待乐,普安为盛说人文。撰成州志篇章富,风雅启端思此君。”盛赞沈勖于普安州撰成《州志》,有“风雅启端”之功。

《普安州志》中的沈勖诗

《沈氏家谱》中的沈勖传

今日盘州风光