翰墨丹青庆盛世 一轮明月照古今

——国庆中秋书画名作共赏

今年“十一”是中华人民共和国74周年华诞。

1949年10月1日,一代伟人在天安门城楼上,庄严地向全世界宣布:“中华人民共和国成立了!”摆脱掉过往一百余年遭受的外侵、屈辱与压迫,拥有着五千年的灿烂历史文化的中国站在了新的历史起点上,开始了人民当家作主的崭新时代!

书画名家以笔墨深情歌颂祖国,描绘日新月异的时代巨变,绘制出的经典画作让人心潮澎湃!

董希文 《国庆大典》油画 中国国家博物馆藏

董希文(1914-1973),著名油画家、美术教育家,是受毛主席赞誉的油画大师,国家文物局规定的“作品一律不得出境”的六位大师之一。

《开国大典》描绘了1949年10月1日中华人民共和国中央人民政府成立时天安门国庆典礼的盛况:蓝天白云,风和日丽,广场开阔,红旗如海,天安门城楼金碧辉煌。毛泽东和其他中央领导同志神采奕栾,气度不凡。这幅热情讴歌人民革命的世纪杰作,受到广大人民群众由衷的喜爱,印成年画后,发行量达百万张。

《开国大典》洋溢着新中国诞生时,中国人意气风发的豪情,体现了油画民族化探索中的自觉践行,成功表现了“中国人民从此站起来了”这一庄严历史时刻,是一代红色经典,是我们党、国家与民族行走至一个重大历史时刻的集体记忆。从那时起,歌颂祖国大好河山的国庆题材作品就开始频繁地出现在国画尤其是山水画中。

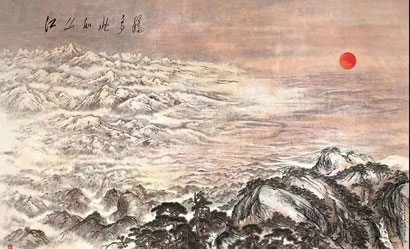

傅抱石、关山月 《江山如此多娇》 纸本设色 北京人民大会堂藏

傅抱石(1904-1965)、关山月(1912-2000)于1959年为新建的人民大会堂所绘的这幅煌煌巨制庄重典雅、笔墨淋漓、气势磅礴,仅右上角的一轮红日的直径就将近一米。画面上同时出现了春夏秋冬四季,同时出现了东西南北、高山平原的不同地貌和长城内外、大河上下的不同自然景观。

画家在画面上集中了最能表现祖国壮丽河山、最能代表中华民族精神的景物,如苍劲的青松、雄浑的山岩、莽莽平原、绵绵雪岭、长江、黄河、珠穆朗玛峰等,而且赋予这些景物以某种象征意义。当我们站在这幅作品前观赏它时,在视野上,足以表现中华民族的豪迈气魄,足以表现新时代的伟大精神。这种把形式和内容和谐地统一在一起,正是中国画艺术上的成功之处。

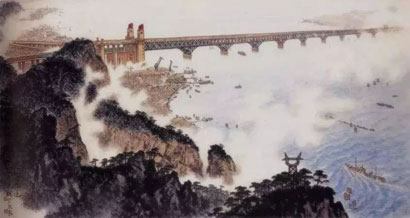

魏紫熙 《天堑通途》 纸本设色 中国美术馆藏

在社会主义革命和建设时期,中国共产党带领全国各族人民为建设新的家园攻克了一个又一个难关,南京长江大桥的建造就是其中之一。南京长江大桥是由我国自主设计和建造的公路、铁路两用特大桥,自1956年开始勘察,1959年11月6日正式开工,历时9年正式通车,成为中国桥梁史上的重要里程碑,标志着我国桥梁建设达到了当时的国际先进水平,实现了中华民族长期以来在长江上搭桥的梦想,打破了南北交通的阻隔,对中国经济的发展具有重要意义,是中华儿女自力更生精神的体现。

1973年,画家魏紫熙(1915-2002)创作了《天堑通途》,充分表现了南京长江大桥的宏伟气势和中国共产党领导的中国人民的创造力。画题取自毛泽东的诗词《水调歌头·游泳》中的“一桥飞架南北,天堑变通途”,用传统的笔墨语言表现长江近景的波涛汹涌和远景的水天一色,以天险表现大桥建造的艰难以及大桥“飞架南北”的气势,契合了“天堑通途”的主题。充分体现了中国共产党领导的中国人民艰苦奋斗、勇攀高峰的精神,鼓舞着全国各族人民紧密团结在党中央周围建设社会主义事业的信心,歌颂着每一位大桥的建造者,赞美着每一位社会主义新生活的建设者,同时映射着中国共产党“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”的理念。

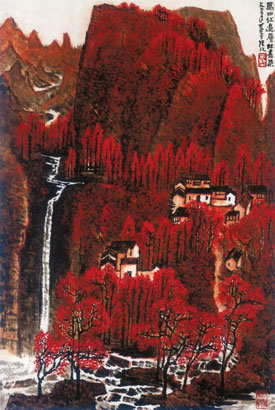

李可染 《万山红遍》 中国画 中国美术馆藏(第二版)

“看万山红遍、层林尽染”是毛泽东词作《沁园春·长沙》中的名句,描述了深秋时分,湘江之滨的岳麓山漫山古树皆红的壮丽奇景。新中国成立后,人民革命的胜利与雄壮的祖国山河鼓舞了李可染(1907-1989),他带着强烈的感情色彩和革命情感创作了该画,通过对山川的系统刻画,营造出气势恢宏、壮烈蓬勃的红色山水意境之美。画面通红一片,在静谧中包含着无限的精神信仰与含蓄的张力,完整地展现了一代艺术大师举世无双的艺术风格与审美境界。

“海上生明月,天涯共此时。”中国人自古就对月亮寄托了神秘的想象和美好的向往,而八月十五“中秋”更是我国重要的传统佳节。

中秋时节,天朗气清,月亮又大又圆。此时,人们举头望月,冰轮清辉令人心旷神怡,诗情画意油然而发,不仅生出许多诸如“千里共婵娟”“对影成三人”的千古吟唱,以中秋为题材的传世书画佳作更是不胜枚举。“古人不见今时月,今月也曾照古人”,让我们一起跟着这些传世作品,寄情中秋。

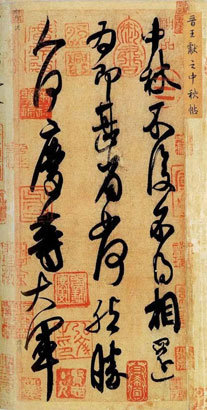

(晋)王献之 《中秋帖》 纸本手卷 北京故宫博物院藏

王献之是书法史上赫赫有名的大家之一。作为王羲之第七子,不仅天资非凡,更从小受父亲栽培,风采丝毫不逊其父。

该帖共3行22个字:“中秋不復不得相還爲即甚省如何然勝人何慶等大軍”,无署款,与王羲之的《快雪时晴帖》、王珣的《伯远帖》一起,曾被乾隆皇帝誉为“三希”,意即希世珍宝。

王献之的《洛阳赋十二形帖》被后人誉为“天下第一小楷”,而他的行草也不落下风。张怀瓘曾评价他的行草说,“挺然秀处,务于简易,情弛神纵”。细观《中秋帖》,笔力雄健,挥运之际,一气呵成。米蒂对此帖十分钦佩,曾在他的《书史》中评价说:“如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓一笔书,天下子敬第一帖也。”

(清)蒋溥 《月中桂兔图》纸本设色 北京故宫博物院藏

此图以墨笔绘圆月,月中玉兔以干笔写皮毛,焦墨点睛,形象生动可爱。桂树以墨笔绘枝、叶,笔法细腻老道。桂花以桔黄色点染,其温暖的色调为冷月寒宫增添了几分暖意。全图布局紧凑,色墨运用巧妙,极富情趣。画作题诗中“冰轮”“兔轮”“广寒”“重轮”等语,皆为月亮与玉兔的隐喻。诗、书、画三者紧密结合,巧妙地烘托了画面主题,把中秋节的优美传说演绎得美轮美奂。

画上除蒋溥的自题诗外,还有乾隆皇帝的御制诗和刘统勋、董邦达等大臣的应和诗。按乾隆皇帝御题可知,该作品绘于乾隆二十三年(1758)中秋。

(宋)马远 《月下把杯图》绢本设色 天津市博物馆藏

马远,南宋绘画大师,该画是他的传世精品,描绘了中秋之夜,一轮圆月高挂空中,远方多年不见的好友佳节来访,恰好主人也在睹物思友。

此画虽然只有一开册页,但画面构图上“小中见大,只画一角或作半边景物,以凸显山林广大幽然之空间”,笔墨生动,构图“平中生险”,尽显马远绘画之特点。

(本版整理:万里燕)