历史安排的必然邂逅

——李性刚和他的《国殇:抗战时期的红十字医疗救护》解读

□王 吟

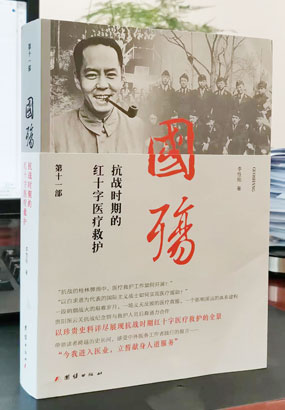

《国殇:抗战时期的红十字医疗救护》

李性刚 著

团结出版社

当一本书出现在历史纪念馆时,这本书就有了厚度。

在抗战胜利78周年之际,8月30日,由民革省委和团结出版社有限公司主办的《国殇:抗战时期的红十字医疗救护》图书首发仪式暨“书香民革·多彩贵州”中山读书会第四期活动在中国红十字会救护总队贵阳图云关抗战纪念馆举行。所有参与并见证这场活动的人都认为,贵州省作家协会会员李性刚所著《国殇:抗战时期的红十字医疗救护》面世于此,这不是缘分,而是历史安排的一场必然的邂逅。

缘起,和一些作者心绪

李性刚在介绍该书的创作历程时特别提及,其最初的缘起是他父亲的一段历史:1944年底,父亲在广西南丹抗日负伤后,被部下送到图云关救治,父亲的伤情经几位中外医生会诊认为,由于伤后未获及时救治,为抢救生命,可能会被截肢处理……但通过中外医疗专家的精心诊治和护理,非但未被截肢,几个月后,居然奇迹般地可借助双拐活动了。此后,父亲陆续发现,在丛林掩映的图云关山窝几片开阔地上,形成了一个由战时卫生机构组成的“医疗城”,最多时居住着约3400人。

李性刚是目前为止能找到的曾在图云关接受救治的唯一伤员后代。

救护总队部派出的先遣队来到图云关,经过队员们东南西北、远远近近、上上下下、前后左右仔细踏勘巡视后发现,处于贵阳主城区东南要冲的这个古代关隘,方圆约二十里出,四周环山,地形险要,峰峦起伏,乱石嶙峋,山陡林密,树木葱茏,堪称黔中形胜之地。在这个通往广西、湖南咽喉要道上的图云关口四周,分布着一片以松柏为主的原生林地;公路边种着一排刺槐,较远的山坡旷野,长满了野生杜鹃花。距公路不远处,依稀可见一条古驿道伸向无尽远方。除了关口上的几家杂货小铺和一家小饭馆外,别无其他。

就这样,1939年春寒料峭的2月,中国红会总会救护总队部和卫训所……在山穷水尽疑无路的窘境中,又从桂林继续向西奔波,终于来到了柳暗花明又一村的贵阳图云关这片密林深处,才算是基本稳定下来。——《国殇:抗战时期的红十字医疗救护》第四章第三节“‘三马驾车’同上图云关”

李性刚说,在这本书的创作过程中,他心中总是萦绕着在那段特定国情和历史阶段的爱、恨、情、仇。“书要有新意、悬念才更具可读性。书中创设了共产党组织和国际援华志士专章及林可胜派员赴黔选址、图云关讲话等专节。”也有意通过“赴黔选址”对贵州当年现状的介绍,对比和潜在烘托出今天的“公园省、空调省、桥梁省”等天壤之巨变。

从历史文化遗产中汲取前行力量

团结出版社有限公司总编辑兼副社长赵广宁介绍,该书是团结出版社“国殇”系列品牌图书的第11本,以珍贵史料详尽展现抗战时期红十字医疗救护的全景,全面介绍并高度赞扬以林可胜为代表的中外医务工作者群体,以及由他们所建树的伟大图云关精神。70多年前,在图云关的中国红十字会救护总队曾有队员数千人。但由于多重原因,很多当事人及知情后裔都不愿提起,更不会主动讲述这段历史;还有不少当事人,由于在历史档案中出现了寥寥数语,在上世纪六、七十年代那个特殊时期受到冲击,其档案资料亦被毁殆尽。为了完成此书,李性刚可以说是费尽了周折。

赵广宁说,出版这本书的价值就在于,图云关作为抗战救护文化的载体,终究没有被历史遗忘。“图云关”已成为世界反法西斯战争和中国人民抗日战争留在贵阳的一份厚重的历史文化遗产。这份遗产不仅属于贵阳、属于贵州,更属于中国乃至世界爱好和平的人们,且已经穿越时空、跨越国界。尘封了70余年的中国红十字会救护总队的历史面纱通过这本书正在逐步被揭开。

中国人民抗日战争纪念馆副馆长、抗战史专家李志东说,以林可胜为代表的中国红十字会救护总队1939年3月8日迁驻图云关,这是当时的抗战战时医疗救援中心、医学人才培养和输送中心、国际援华医用物资集散中心,该书收集了当时战时医疗救护、医学教育、救护人员生活的珍贵历史图片,描绘了长达6年的图云关红十字救护壮景。“我们理应用好这些历史资源,把图云关红十字精神与中华民族抗战精神结合起来,向广大群众传递好热爱和平的中国声音,讲好人类命运共同体的故事。”

贵州师范大学传媒学院副教授王昭言谈及自己读了此书后的感受时说,屈原在其《九歌·国殇》中呐喊:“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。”在贵阳的历史上就存在过这么一群隐秘而伟大的南丁格尔们,他们既有国内的医生也有国际救援队,他们跨越国家、民族的界限来到图云关。在中华民族全民抗日期间,他们的救死扶伤,增强了抗战胜利的信心,这是一段不能忘却的记忆。不朽必然被新时代牢记,我们不仅要记住伤痕,在救亡图存中塑造坚强的人格和文化;我们更要感恩奉献,在努力奋斗中砥砺前行。