临池心悟

□文/图 侯建英

忙了多年,终于闲下来了。匆匆浏览了一下书法界各方面信息,操弄了一下那些“电脑书法大师”之类的相关软件,这才对书法有了一个梗概上的认识。到了数字时代,坐在电脑前,或者捧着智能手机,网上就可以享受“千余名书家任意听您调遣”!也就是说,你可以在屏幕上就可以“委托”王羲之、王献之、颜真卿等诸位书法大师,由他们“亲笔”为您“挥毫”,然后点击打印,漂亮的书法作品就出来了!

的确,我从军和工作以后,一度“疏远”和“荒废”了书法,“书法元气”大伤。迅即翻箱倒柜,搜找出那些尘封已久的“文房四宝”,摆开架势行笔挥毫。遗憾啊!浑然一看,“筋”不“筋”“骨”不“骨”的,啥书风书韵都表现不出来,显然已不幸“丢生”了!

记得小学六年级时,参加学校组织的书法比赛,还曾获一等奖呢。进中学时,我们兼语文课的班主任吴老师,上课写板书就跟“字帖”一样。她从一开课,就给我们布置了每天一篇毛笔大字的作业。作为语文课代表,我每天都要负责收、发全班的毛笔作业。吴老师每天都仔细地审阅,她认为写得好的字,都给画上红圈。同学们拿到大字作业本后,常常互相攀比所得红圈的多少。吴老师致力于传承汉字毛笔书法的事,至今都让我记忆尤深、崇敬有加。

仅有的一点“童子功”,或许就是小学、中学时打下的基础。几十年来,我的书法缘“若即若离”,但确实一直在关注着。工作中接触到的一些老资料、老档案里,不时有一些毛笔字出现,那些时代的笔录,都是毛笔“小楷”,有的写得非常好。我不时地在私底下悉心品味。

虽然我的学习和工作担子逐渐地在加重,但对书法的情结却丝毫没有淡化。二十世纪七十年代末,我在来往信件登记本上写的钢笔字,得到大家的赞赏,说是“有毛笔笔锋”;八十年代单位的一次书法活动,我上手写了“岂能尽如人意,但求无愧我心”几个字,得到大家夸奖,还获得奖品。

忆及那些年多次出差开会以及赋闲后旅游,前后三次光顾了“西安碑林”,其中一次参观,还买到了当时现场拓印的碑石拓片,一共六大张,是黄庭坚的《上苑诗贴》。到如今,我还时不时地铺开来惬意欣赏呢。有一次接待东京法官团来参观我办公室,事前特意安排了书法桌,写了几笔字铺在桌上,居然还引起客人们的围观。我曾策划并主持了一次系统的书法比赛,用筛选出来的优秀作品,装裱起来,作为文化培训中心的文化装饰。单位曾装潢了一个“示范法庭”,我专门书写了楷、草、隶、篆四个两尺见方的大“法”字,经玻璃喷砂工艺“阴刻”,嵌在法庭内的后壁上,在灯光作用下,凸现立体感,视觉效果出乎预料的好!那四个大气磅礴、雍容华贵的“玻璃书法浮雕”,为庄严的法庭添色不少!

积淀了几千年的毛笔墨书汉字,过去主要的用途是广泛的社会实用价值。中国的历史,由于有了甲骨文、金文、碑文以及简牍文字的充盈,更加准确、精彩纷呈。那颇多的书法名帖,多为那些书者的便条、文稿,其艺术美与生活实用性融为一体。唐代君王治世,包括以后各代的君王治世,多推崇书法,所谓“书如其人,书为心画”,这无疑为书法的实用性和艺术性的发展推波助澜。

汉字毛笔书法给中国人所带来的美感,绝对是其他各种艺术不可替代的。一幅好的书法作品,会让你内心萌动愉悦,亲历精神性的奢侈,欣获美的享受。

钢笔的传入、电脑的广泛运用,出现了汉字书法实用性与艺术性的历史性分离。人们的汉字书写偏好,也随之与人的性格秉性、素质素养分道扬镳。

过去,我在自己提笔掭墨书临帖时,往往会陷入一笔一划地对照,一字一型的评判,进而陷入“像与不像”的内心纠缠。有了一定的阅历之后,在欣赏好的毛笔书法作品时,脑子里似乎有了个整体感受。这感受,既饱含了对文字本身所承载的语言意义上的好感,也饱含了作品中的走笔功夫、章法铺排的美感,还包括了该作者对笔、纸、墨等一应物品上所施载的高深艺术造诣。

没有笔顺、气韵、结体功夫到位的单个字的优美,其作品是不易受到大众公赞的;而没有章法和汉字语句意义上的幽深意思表达,也是不会引起大众审美共鸣的。

赋闲几年来,我曾先后反复临写过“二王”、颜真卿、柳公权、智永、黄庭坚、傅山以及当代著名书法家启功的一些精版名帖,但看上去总有一种“不得其法”之感。直到近几年参加了一些书法活动,临观了一些书法大家们的执笔创作,聆听了相关的一些“笔言墨语”,从而有了一些具体的认识和体会。特别是近年潜心琢磨和临摹了恒安先生及其弟子们的篆字后,更有了新的体会和认识。

有鉴于此,我深入地学习和研究了金文,结合篆刻的制作,顺带考研了甲骨、石鼓文等,收获颇丰。那一片片甲骨、一尊尊青铜器上的早期文字,让我在中国文字的发生发展上大开眼界。在我的陋室工作台上,除了将“毛公鼎”“散氏盘”“西周利簋”等铭文书帖“存台时观”“瞬时端鉴”。此间,我还在休闲旅游过程中,饶有兴致地赴山西省博物馆、陕西省博物馆、洛阳博物馆,特意去那里亲眼见识出土青铜器及其铭文的“现场版”。这样一来,我除了对金文书法增加了新的体悟之外,还顺势拔高了我对古历史、古文化、传统艺术的认知度。此间,我还把一段时间以来的内心感悟,用金文题写出来了。看着自己书写的“摩挲钟鼎,亲见商周”几个大字,顿感欣慰之至。

这样一来,我对书法的认知受到了洗礼,书法作品的行笔功夫得到了进一步改善,还顺便收获了我在篆刻创作和中国画创作方面的进一步升华。

关于书法的“形似、神似”问题。过去写来画去,老是在心里面自我评测“像与不像”,当然这是一个书法道路上不可逾越的阶段。现在看来,当一个人心里尚无对所书内容的“美感意识”的时候,是谈不上什么“意在笔先”“心到手到”的。“意在笔先”“心到手到”首先是“意”和“心”,对书写出来的“字”和“幅”,没有一个综合的“美意美心”,即便是手上功夫已经很到位了,写出来的作品还是“不入法眼”。很难想象一个书家,对“书法美”,包括笔画、结体、气韵、章法等,都还没有一个深切、成熟的观念观点,脑子里还没有一个超越了“神似”的、基本融汇了书界“正觉”且清晰的审美理念,那是不好奢谈作品如何如何好、怎样怎样行的。

关于书写的“功夫”问题。一般来说,“筷子夹起油炸花生米”都能得心应手,毛笔书划也定能水到渠成。似乎这道理符合逻辑的,但没有说中问题的要害。学弹钢琴容易吗?没有点童子功,或者没有下很大苦功时,想顺畅演奏点乐曲是没门儿的。书法也一样,你运笔的指、腕、臂、肩、身、眼、脑,没有熟练到“系列的肌肉记忆”,那只能是“美难达”的。

关于文房几“宝”的问题。原来我自感书写得很难遂人意,就老是在注意了解人家在用纸、用笔、用墨上的相关看法。但人家各有各的习惯和观点,说法不一,让我一度“丈二和尚摸不着头脑”。后来自己静下心来,从自己面对的纸、笔、墨上认真体会、琢磨、归纳、总结,慢慢就有了自己的感受。在纸的“生”“熟”“半生熟”及宣纸的品牌上,在用墨的浓、淡,品牌品质上,仔细感觉出了浸润度的差异,笔头滑涩感的不同;与此同时也感受到,在“羊毫”“狼毫”“兼毫”笔,“长毫”“短毫”笔,以及不同口径的管、斗笔,在笔头行柔度上也是不同的。在书写作品时,要认真对待“纸、笔、墨”,要精心“玩转纸”“玩转笔”“玩转墨”,并把它们统统“综合,有机地玩转”,再结合上“心灵审美素养”及“肌肉记忆功夫”的加持,这才能在书法的水平、水准上,兴趣、志趣上有大的提高,从而使写出来的作品“耐人寻味”。

汉字毛笔书法,把“浓墨重彩”涂在了表现汉字美化生命的过程之中,抹在了表达人对美的心灵感受之内。它集文化之积聚、情感之体会、生活之体验为一池,让人不断临探那些筋骨熔铸、拙中寓巧的书风,舒展那些沉厚奔放、清润圆劲的书力,挥洒那些朴茂雄浑、磅礴大气的情结。

“临池汗颜”虽囧,书法情缘却丝丝相扣!

《山水心曲》 中国画

《富春江》 中国画

《浦影图》 中国画

《节临黄公望富春山居图》 中国画

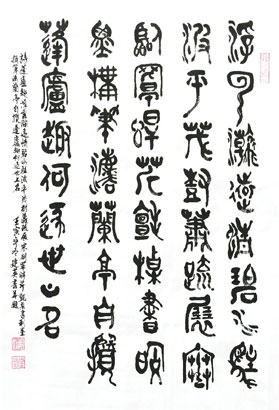

《蓬庐趣》

浮云瀚远情,

碧水驻波平。

茂树蕭疏展,

寒临罩悍荆。

毡桌书剩墨,

构笔法兰亭。

自揽蓬庐趣,

何逐世上名。

《穿行》

穿行青绿伴,

绕岭路坡环。

色掩山茂树,

残芦萎岸边。

登高抒雅兴,

草景叙冬蓝。

妙语欣言笑,

倾谈故友间。

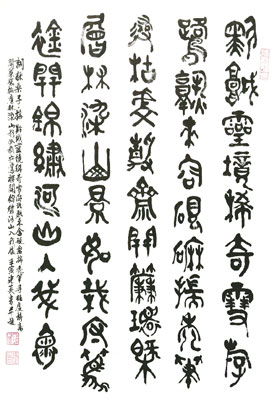

《採桑子·揣》

黔城灵境稀奇雪,

游鹭熟来。

含砚磨揣。

秃笔寻枯虔静斋。

开帘环概层林染,

山影如裁。

守笃襟开。

锦绣河山入我怀。

《乐诗塬》 篆刻

《契古今》 篆刻

(作者系十届省政协委员)