艺术之树深植于故乡泥土

□王建山

王建山:九三学社贵州省委员会社员、贵州民族大学二级教授、硕士生导师、贵州大学版画专业硕士生导师、贵州省文史研究馆特约研究员。中国美术家协会会员、中国美术家协会版画艺术委员会委员、贵州省美术家协会副主席。

作品三十余次入选全国美展、全国版画展及国际版画双年展。曾在北京、上海举办双人画展和个人画展。作品被中国美术馆、中国国家画院等多个海内外美术博物馆收藏。

缘起 艺术种子静待萌芽

1956年,我出生在当时的铜仁地区江口县。

那是个物质和文化都极度匮乏的年代。在我成长的关键时期,母亲做了一个重要的决定——外公外婆去世后,把老家的祖房卖掉了,得了两千多块钱的“巨款”,多数都投到我们几个孩子的教育上。当年一起长大的小伙伴,回忆往事,都特别羡慕我——我学了小提琴、马头琴、扬琴等乐器;学了画画,可以去城里买一堆油画颜料,后来我还给学校机关画大幅的广告宣传画。这也是我后来从事美术的缘由。

1975年,我进入铜仁文化馆。当时来到文化馆的还有毕业于四川美院和贵州大学艺术系的巫子强和饶湘平老师,以及毕业于中央美术学院版画系黄永玉工作室的胡贻孙老师。几位老师当时也很年轻,他们爱上了小城,爱上了这里的山山水水和大大小小的学生娃。老师们告诫我们,要全面提升综合艺术修养,注重文史和艺术的研习。在这里,我非常幸运地跟随胡老师进入了版画的殿堂。

1979年,我考入西南师范学院(西南大学前身)美术系。正值中国改革开放初期,西方文化进入国门,文化生活非常丰富。我在校园里接触并感受文学、音乐、电影、戏剧等,封闭的观念变得日益开放,直接影响了我之后创作和教学的理念。

1983年,我被分配到贵州民族学院(今贵州民族大学)工作;1985年,久存心中难以舍弃的版画情结,促使我来到中央美院进修。

在中央美院,我系统地学习了木版、石版、铜版、丝网、综合版的技法。其时,许多著名的版画家都在这里执教,我有幸见到了李桦、古元、彦涵、王琦诸位前辈,他们都是中国新兴版画及延安木刻运动的代表人物,能聆听他们的教诲,领略他们的人格风范,真是受益匪浅。

当时讲座特别多,印象很深的是系里请了贺友直先生,给我们讲述他创作连环画《山乡巨变》《李双双》《朝阳沟》的过程。贺先生为了创作,深入湖南怀化、河南等地体验、感受生活。他说:“作画要深入理解以后,打动了自己,画出来才能打动别人。”

在京学习期间,“85思潮”方兴未艾,西方艺术观念的突进,对国内长期形成的艺术思维和观念产生巨大震荡,不断冲击固有的思维和视觉定势,在很大程度上引发了艺术创作的多元化,出现了前所未有的气象和景观。我的思想深受启发,但依然钟情于故土之上丰饶的民族文化。

缘生 艺术创作根植故土

1986年10月,我回到贵州,正值贵州省民族宗教事务委员会和贵州民族学院拟于1987年底在中国美术馆举办“贵州傩戏面具展”,我参与了筹备工作,进行民族民间傩戏面具的收集整理。其间,我收集了很多素材,感受到傩文化的价值,产生了很多想法。当时我刚从北京回来,现代艺术观念的冲击和影响还存留心中,有一种不可遏制的激情推着我想把傩戏的历程用造型艺术表达出来。于是,我较为深入地了解了德江和思南土家族的傩堂戏、道真傩戏、绥阳阳戏、布依族地戏、瑶族跳盘王以及侗族傩戏和具有军傩特色的安顺地戏,翻阅了考古、民俗、宗教、历史等方面的资料,开始构思傩和傩祭的创作框架。其时,就读贵州民族学院艺术系国画专业的熊红刚,也加入进来。

1987年暑假,我和熊红刚用了整整一个月,画了数十张“古傩系列”手稿。我们查阅了许多文献,认真研读从商、周到唐、宋、元、明、清的傩戏历程,从历史的角度延伸、挖掘,把傩和傩祭的历史全部贯穿于创作中。在保留原始傩文化特征的基础上,提炼适合创作表达的元素。假期结束后,请时任贵州民院艺术系主任巫子强老师看这批稿子,他当即支持我们把这个系列做出来,给了我们三百块钱去买材料。

三百块钱在当时是一大笔钱,我们在花溪街上买了一板车的七层板,两人将其拖回民族学院,在我家那个三四十平方米的房子里,用大号木刻刀,面对板子,以简洁、强悍、古朴、凝重的刀法,力图刻凿出气象森严、壮阔激烈的古傩场景,重现华夏古风。我们不分昼夜地刻,凭着一股激情,在很短的时间内,竟然刻出了三十多幅古傩系列版刻。现任中央美院教授的王华祥,看到了这批版刻,建议在此基础上搞一批古傩蜡染。

当时,我的姨父许道荣任镇宁布依族苗族自治县政府副县长,我带着画稿去找他。姨父给我介绍了镇宁蜡染厂的李玉祥厂长,他带我去距县城三公里外的蜡染生产车间,蜡工都是四乡八寨的布依族姑娘,从小跟随长辈制作蜡染,熟谙这种手工技艺,很快制作完成了几十幅古朴自然、冰纹丰富、天真稚拙、自由随意的古傩系列蜡染作品。

缘结 艺术探索永无止境

1987年10月底,“贵州傩戏面具展”即将在中国美术馆展出,我随队去中国美术馆布展,随身带上了“古傩系列”板刻和蜡染的照片。找到中国美术馆副馆长曹振峰和美术馆画廊负责人廖开明,原想在中国美术馆排个队,争取一年甚至数年后在美术馆展出。没想到,他们看了照片后立即表示:“这批作品有贵州地域特点和民族文化特色。”当即同意我们的版刻和蜡染作品一周后和贵州傩戏面具展同时开展,面具和造型艺术相得益彰、互相补充。傩戏面具展在美术馆大厅,我们的展览放在馆内的画廊。真是意外的惊喜!

1987年11月,“现代艺术作品展——古傩系列”在中国美术馆画廊展出,惯常的纸印版画变成浅浮雕的板刻,巨幅的版刻打破常规的尺寸,特殊的材质和巨大的尺幅产生了意想不到的效果和气势,材料和样式的突破引发创作主题的升华。来自本土民族的古老习俗,产生了某种磁力和冲击力;作品自由恣肆,充分展现了艺术创作的无限可能。寻找现代艺术观念与民族精神的契合,以现代艺术手法表现中国古代傩祭的精气神,是当时我们艺术创作的自觉选择。

展览引起当时文化界的关注,获得了意想不到的成功,并成为20世纪80年代“贵州美术现象”的一个组成部分。中国美术馆为我和熊红刚两个年轻人举办了记者招待会,《文艺报》《中国美术报》《新观察》及《人民日报》(海外版)、中央电视台等几十家媒体皆做了报道。

展览的成功更激发了我心中强烈的以艺术表现故土民族文化的热情。

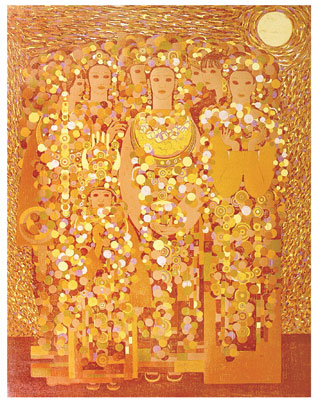

1986年,我跑遍了黔东南的苗族村寨,对苗族有了更深的了解。苗族是一个特别爱美且充满想象力的民族,尤其是苗族妇女的节日盛装包含了无比丰富的内容,蕴含了这个民族对自然、对祖先、对生存的理解和憧憬。西江的牯藏节、施洞的姊妹节、雷山的苗年节……漫山遍野都是身着盛装的苗女,每个苗女身上都是几十斤重的银饰,哗哗作响,感觉像银塔、银山、银海。在场坝中,围成圆圈,缓缓舞动,苗女典雅端庄、古朴醇厚的神态蕴藏了无限的原始本色,奇异多姿的景象触发了我的创作灵感。我连续做了一批这种表现浑融、幽邃,具有静穆之美的作品。美术评论家齐凤阁认为我这批作品是“以亲和的态度,选择对本土艺术的提纯与升华……在个性彰显、观念碰撞的贵州美术界中保持着一片宁静”(齐凤阁《幽雅静穆的审美意象》)。

缘续 艺术教育桃李芬芳

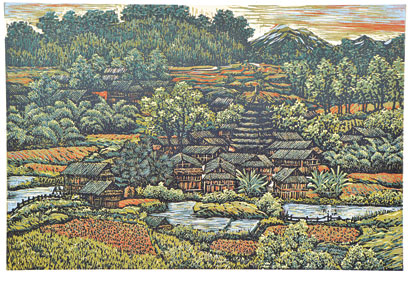

如果说早年的古傩系列更多的是体现独特的地域色彩和强烈的视觉张力,注重本土文化研究,寻找现代艺术的观念和民族精神的契合点;具有唯美审美倾向的苗女主题创作系列,则是对奇异多姿、古朴醇厚的苗族女性精神世界和原生本色的礼赞。那么,置身于变动的当下,直面社会生活和当代文化的现实,我的思维在跳跃,画风在变化,主题在转移,审美取向也在产生嬗变。比如,2008年,贵州遭遇百年未遇的凝冻,我创作了丝网版画《丁亥冬·南方惊雪》和《云顶意象》;随着外部世界的变化,原生态、世外桃源般的苗乡、侗寨逐渐变化、消失,令人痛惜,于是有了具有原生本色和抒情意味的套色木刻《苗寨》《侗寨》《阳光下的清水江》等系列作品。

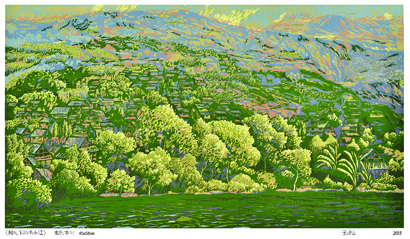

2011年4月,百里杜鹃管委会邀请省内外一些画家去采风创作,我们在那里住了三天。四月正是杜鹃花盛开的季节,阳光下色彩闪烁,变幻无穷,灿烂的花海在跨度极大的山脉中涌动,感觉大地在涌动,高原在涌动,这种景象让我产生了强烈的创作激情,回来后画了一张杜鹃花题材的稿子,试图表现地域特色,挖掘其内涵。画稿时,突然感悟到流动的花海和我们流淌的记忆相依相连,人生在流动、生命在流动,“流”即生存的体验、时代的发展、艺术的变化都融在里面。我用浓重的色彩、强烈的笔触对高原、山野、花卉进行意象书写,不可遏制的笔势、刀痕释放的力度和强度,使画面充盈着生命的元气,这就是我的作品《流》系列之一。后来又有了之二、之三,在制作《流》系列之四时,正是贵州后发赶超的发展时期,我将贵州时代变化的背景与艺术创作相融合,创作了《涌动的高原》。这是张大画,长1.5米,宽1.1米,入选了第十二届全国美展。

回望我至今的艺术生涯,就像一棵不断成长的树,深植于贵州独特的地貌和丰富的民俗、民间文化的沃土之上,鲜明的地域性特色和多姿多彩的少数民族生活及民族民间艺术为这棵树提供了无尽的养分。我也想把艺术之种再播撒下去,让这片沃土之上长出更多的参天大树。

在贵州民族学院的版画教学过程中,我与其他的版画教师一起,言传身教,坚持引导学生到生活中去体验,植根于民族沃土,从中寻找真切感受,尝试使用不同风格、形式,自由地表达内心情感,从而创作出有独特感受又具审美价值的作品,由此摸索出贵州版画教育适合自身特点的发展路径。

1987年至今,我所带过的学生中,有十余人加入了中国美术家协会,一百多人加入贵州省美术家协会,许多同学毕业后从事美术教育或进入专业单位,大都成为版画创作的骨干。他们也将把富含贵州民族文化的艺术之种四处播撒。

《绽放的高原》-套色木刻

《皎月当空·2》 -套色木刻

《缤纷天地》 -套色木刻

《侗寨之一》-套色木刻

《古傩系列:方相舞(商周)之二》-版刻(王建山、熊红刚)

《阳光下的清水江》-套色木刻

王建山作品