五月贵州 触摸艺术文化的脉动

□本报记者 万里燕 王吟 何佼阳 见习记者 陈曦 卢星宇

贵州的五月,春生夏长,一切都在茁壮成长,一切都生机无限,不仅是草木鱼虫,还有艺术。

作为贵州文化艺术的展示主阵地,贵州美术馆和贵州省博物馆上线四个精彩展览,聚焦“光”“影”“画”“纸”,观众可以欣赏油画艺术带来的色彩愉悦,也可体验VR带来的超现实世界,还可跟随镜头了解梭戛的巨变,亦能沉浸于苗族剪纸艺术中聆听远古流淌的颂歌。

这个五月,由艺术开启。

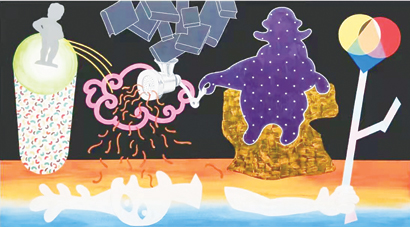

湖北·贵州·现在时

1920年,身处华中地区的湖北美术学院(原武昌艺专)设立西洋画专科,在此期间,湖北美术学院油画系孕育了无数在中国油画领域的璀璨星宿,成为中国近、现代高等美术教育的重要发源地,为中国美术事业的发展作出了独特的贡献;也正是1920伊始,“西画东渐”影响到了偏安西南的贵州,“西洋美术社”“南洋美术社”等民间画坊参差又蹒跚地迈出了贵州油画艺术启程的征途,奋飞不辍。

时隔一百余年的现在,湖北和贵州的画家相聚于贵州美术馆,一起呈上这场艺术盛宴——“湖北·贵州·现在时”。在这场展览的近两百幅作品中,观众看到的不止是艺术,更是基于艺术的交流,和百年来鄂黔两地的油画艺术独具魅力的探索和发展。

江城武汉,九省通衢。这里有最壮阔的长江大桥、最著名的黄鹤楼,也有最文艺的泰兴里、最艺术的国际403艺术中心、最现代的光谷广场……,“历史”与“现代”在这座城市完美融合、互为辉映。湖北美术学院的学术基础及探索方向也如这座城市一样,在天然的历史厚重感中孕育着现代的文化观念。在本次画展,观众能清晰地感受到湖北美术学院的艺术家们多元与共融的特质,以及在观念和媒材方面实践的探索和变革。

自然是未觉醒的艺术,艺术是沉睡的自然。在云贵高原之上的贵州,油画家们的灵感,来自于原生态的自然美景和神秘多彩的民族风情,如同裹挟着远古的沧桑踏浪而来,呈现出与众不同的绚丽姿态。贵州油画家们本次的展品,充分彰显了根植于文化基因的传承和深厚的古朴情感。如今,随着贵州经济飞速的发展,越来越多的处女地正向外界惊艳展示,多彩的民俗在这片土地上迸发出了璀璨的火花,贵州油画家的笔下,也有了更多的精彩和故事。

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。历经百年的鄂黔两地艺术在此刻交汇、碰撞,一起春生夏长,一起五彩纷呈。

梭戛故事

五一期间,穿过恢宏的贵州省博物馆大厅,走进影展“梭戛故事”,没有磅礴的气势与场景,有的仅是在温和暖光灯下一个仿佛在和我讲述古老故事的人。透过一张张照片,观者仿若穿越时光,成为了一个古老族群的记忆与历史的见证者。

梭戛箐苗之乡——一个深藏在贵州六枝特区苍茫群山中的世外桃源,上世纪八十年代之前还保持着简单的男耕女织自然经济状态。影展让人震撼的不仅仅是几十年的时光里不断发展变化的生态环境、教育、医疗水平,更是隐藏在平凡生活下熠熠闪耀的文化光辉。

影像让记忆有了一个有形载体,拍摄者以小见大,通过对小人物的细节摄影,折射出了一个古老村落流淌在时间长河里的沧桑和巨变。

《初识熊绍珍》中,这位11岁的箐苗小姑娘在山坡上放羊,瘦弱的身体,红彤彤的脸,手里挥动着藤条,眼里充满忧郁;《熊绍珍的婚礼》中,小姑娘已长大,眼神清澈明亮,笑容落落大方,那是对未来婚姻生活的憧憬。她的丈夫是在“跳花坡”自由恋爱认识的,临近的12个村寨就是靠联亲牢固联系在一起。在影像中,过去和现在就像是一面镜子的里与外,是一场跨越时空的对望。过去,“熊绍珍”们对未来充满迷惘,在家门口发呆伫立,在村口高石上眺望远方,眼神中是对外面世界的向往,是走出大山的欲望,是想改变生活的激情,是摆脱贫困的渴望……现在,她们摆脱了“听天由命”的医疗土方,换来了科学健全的医疗保障;摆脱了木讷呆滞的眼神,换来了教育带来的希望。影展中一张张黑白照与彩色照的交错,仿佛就是一个个生命与命运的交错,见证着时代的回眸与守望。

走出影展,却走不出那些现实与过往。越努力将思绪从中抽离,内心却越铭记这段光影所呈现的时光。

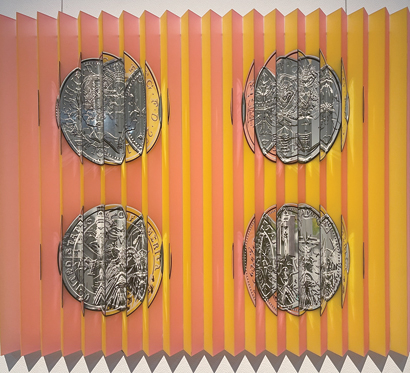

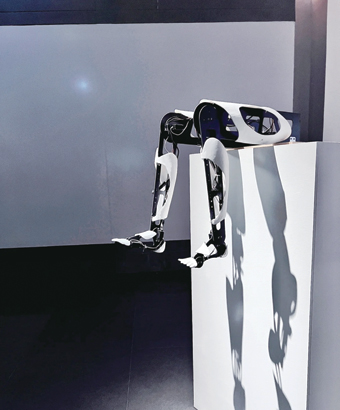

裂变:数字艺术的全球化浪潮

五一,在贵州省博物馆,感受一场汇集数字、历史、文物、遗址、古代艺术、生物、宇宙等内容的跨界碰撞新体验展览——《裂变:数字艺术的全球化浪潮》,这也是贵州当代艺术史上首个涵盖全球化数字影像和多媒体浪潮的大型展览。

展览以“裂变”为主题,分为“古物新生”“后生命意向”“合成人间”“算法图像”4个单元,展示着考古学与数字艺术的融合,人与自然、社会、科技的连接,虚拟现实与现实人间的关联,以及数字艺术的意义。在展厅中,观众穿行于虚虚实实的空间中,体会观感、听感、触感、情感的深度沉浸,感受贵州文化发展的创新与突破。

“2016年开春,我带着全家老小,在即将改作他用的青稞地上耕了最后一次地。并全程用影像记录下来,在耕地结束时我们兄弟三人每家装了一袋土作为纪念,从此告别了世代耕种的土地。”《最后的春耕》是一个家庭的变迁史,也是一个世代务农的家庭对他们赖以生存的土地举行的告别仪式,观看着投影视频,眼前的绿植在聚光灯下张扬着生命的力量。据解说员介绍,两个月前,艺术家边巴次仁将青稞种子寄到贵州省博物馆,省博物馆团队工作人员经过实验发现,高原上的青稞在贵阳也能生长发芽。

当 VR遇上艺术,艺术开始有了更多可能性,变得声色各异。带上VR头显,操作着手柄上的按键,VR作品《失眠者之家》让我们漫步在一个未来虚拟世界的记忆宫殿,我们能够感受到半夜睡不着觉、又无处可去的失眠者的焦虑、孤独、彷徨……在这个没有出入口、没有空间的边界、没有时间终点的虚拟世界,体验虚拟现实中不断加速的世界。

这场数字艺术的“饕餮盛宴”,让观众深深感受到在信息化发展突飞猛进的今天,数字媒体已成为推动时代变革的重要工具,科技创新成为今天任何一个国家和地区的核心竞争力,信息技术和科技的“裂变”使得人口迁徙与流动本身成为全球化时代的重要特征。

纸间流淌的故事

传说中有两兄弟,没爹没娘,哥哥每天都带弟弟去河边钓鱼为生。每次吃饭时,哥哥都吃鱼头,让弟弟吃鱼尾,弟弟心想鱼头肯定很好吃,怀恨在心。在一次钓鱼中,他趁 哥哥不注意,把哥哥推下河里,自己一个人终于吃上了鱼头,他发现鱼头都是骨头,原来哥哥是把好的留给了他。不久,他因思亲过度,化作一只鸟,每天守护在哥哥死的那条河边,直到现在,那只鸟都还在叫着“哥哥呀!鱼头都是骨头哦!”后来民间有说法,只要是这只鸟叫,过不久,河就要涨大水。

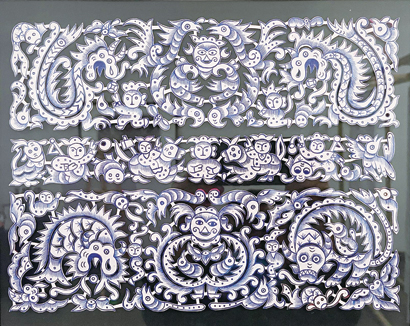

近日,由贵州省文化和旅游厅主办,贵州省非物质文化遗产保护中心和贵州画院承办的《纸间流淌的故事》苗族剪纸艺术展在贵州美术馆展出,其中的展品之一——剑河县的苗族剪纸国家级代表性传承人姜文英的作品《弟弟变成鸟》就反映了这个故事。

苗族传说中这类富含深意的故事很多,展出的黎平县苗族剪纸县级代表性传承人杨金秋的作品《水草与鱼》,呈现了水草庇鱼儿,让鱼儿躲天敌的场景,隐喻了母亲盼孩子成长,又担心孩子成长遇到种种困难,总是为孩子操心的情感。

苗族剪纸艺术历史悠久,在漫长的历史迁徙中,他们始终传承着剪纸艺术。在表现民族历史故事和传奇时,聪慧的苗族人民不仅口述这些传说,他们还用刺绣,绘画,剪纸方式来讲述与记录着。那些在纸上由线条和平面勾勒出的图像,比口口相传的讲述更加令人印象深刻。本次展览展示了在苗族剪纸保护、传承、宣传等方面有突出贡献的传承人的部分作品,期许让更多的人通过精美的苗族剪纸艺术,深入了解苗族在悠久的历史长河中奋力创造出的优秀文化。

当我们身处展厅,静静的观赏这些剪纸艺术作品时,仿佛看到苗族先民们从剪纸中走来,吟唱着过去的历史,讲述着他们的故事。