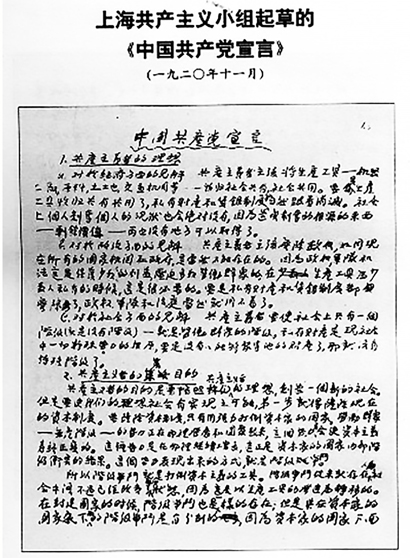

最早的《中国共产党宣言》和

我党创办的第一份少数民族期刊

□周铁钧

1920年8月,陈独秀、李达、李汉俊等人在上海建起第一个中国共产党早期组织:“共产主义小组”,不久,“小组”开始筹备召开党的“一大”。同年11月,经过“小组”集体讨论,起草了一份建党纲领性文件《中国共产党宣言》。(以下简称《宣言》)

《宣言》共2084字,分“共产主义者的理想”“共产主义者的目的”“阶级斗争状态”三个部分,明确提出了建立全国性无产阶级政党的要求和宗旨,规定了政党名称为中国共产党。提出了党的奋斗目标是在经济方面消灭私有制度,实行公有制度;在政治方面要引导无产阶级向资本家进行坚决斗争,并从资本家手里夺取政权,建立无产阶级专政;在社会方面要达到消灭剥削,消灭阶级,实现共产主义社会等。《宣言》虽没有马克思、恩格斯的《共产党宣言》行文气势磅礴、铿锵激昂,但写得简明扼要,内涵深刻,非常符合中国国情和时代背景。

由于当时“共产主义小组”处于秘密活动时期,《宣言》一直没有公开,除在上海20几位中共党员中学习交流,外部极少有人知晓。

1956年12月,前苏联向中国政府移交当年中国共产党驻共产国际代表处的档案,才在近两千卷文件中,发现了这份由英译稿还原成中文的《宣言》,译者为说明情况,特意为《宣言》加了一段前言,全文如下:

“亲爱的同志们!这个宣言是中国共产党在十一月间决定的。这宣言的内容不过是关于共产主义原则的一部分,因此没有向外发表,不过以此为收纳党员之标准,这宣言之中文原稿不能在此地找到,所以兄弟把它从英文稿翻译出来。决定这宣言之时期既然有一年多了,当然须要有修改和添补的地方。我很希望诸位同志把这个宣言仔细研究一番,因为每一个共产主义者都得要注意这种重要的文件——共产党宣言。并且会提出远东人民会议中国代表团中之共产主义者组讨论。讨论的结果,将要供中国共产党的参考和采纳。Chang”

一九二一年十二月十日

经考证,《宣言》是1922年1月中国共产党人出席在莫斯科召开的“远东人民会议”时,提供给大会的文件之一。《前言》英文署名的“Chang”可译为“章”“常”“昌”等,但党史专家倾向于“张”,当时,出席“远东会议”的中共代表共14人,有两位“张”姓:张太雷和张国焘,虽两人英语翻译水平都不差,但专家认为应该是张太雷,因为“远东会议”大会记录载有:“张太雷不仅负责大会的组织工作,而且负责英文翻译。”

如今,中国共产党已走过百年征程,党的观点、要求、工作方式、方法等随时代进步、社会发展,与最早的《宣言》内容有了很大的修删、增补、创新,但“造出一条到共产主义的道路”的远大理想和奋斗目标却始终未变,这充分体现出中国共产党恪守初心、引领方向,不断创造出无愧历史、无愧时代、无愧人民的丰功伟绩。

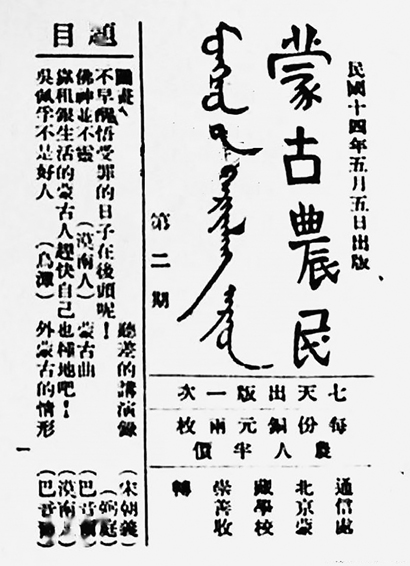

我党早期历史上就很注重少数民族工作,还创办了第一份少数民族期刊——《蒙古农民》。

1923年9月,多松年、乌兰夫、吉雅泰、奎璧等30多名蒙古族进步青年考入北京“蒙藏学校”,为培养这批有生力量,中共北京区委派何孟雄、朱务善、黄日葵等人轮流深入学校,向他们宣讲马克思主义理论,分析蒙古民族受压迫的原因,明确只有在中国共产党领导下团结斗争,才是民族解放的根本出路。建国后任内蒙古自治区副主席的吉雅泰回忆说:“正当我们为自己民族苦难焦虑的时候,中国共产党像太阳照到了冰冻的蒙藏学校,党向我们伸出了温暖的手,送来了马克思主义。”

1924年10月,“蒙藏学校”13位进步青年加入中国共产党,在李大钊、邓中夏等人的指导下建起党支部,多松年任支部书记。1925年2月,负责党的机关刊物《新青年》编务的李大钊,深感“蒙藏学校”党支部需要一个指导工作、宣传发动、鼓舞斗志的舆论阵地,便指示多松年负责创办一份党的少数民族期刊。

多松年接受任务后,即时前往察哈尔、绥远等地,深入农牧民聚居区调查、采访。当他目睹残破不堪的农舍、四面透风的蒙古包,倾听衣衫褴褛的农牧民诉说被军阀、王公、土匪欺辱压榨、抢掠财物的悲惨遭遇,食不果腹的疾苦生活,强忍愤恨与同情,写下满满两大本采访笔记。一个多月后他回到北京,与党支部同志一起商议,定刊名为《蒙古农民》,开始议定内容、赶写稿件、设计排版,很快做出了《创刊号》。

《创刊号》栏目有:“政论” “诉苦”“醒人录”“好主意”“蒙古曲”等,文章用通俗易懂的语言、置身处地的实例,讲述蒙古族同胞的苦难现状,揭露军阀王公的凶狠残暴,旗帜鲜明地呼吁要挣脱苦海,翻身解放,就必须奋起反抗,团结斗争。多松年在《发刊词》中说:“蒙古族农牧民必须改变三个坏命运:军阀压迫剥削,王公专制压迫和帝国主义的侵略掠夺。”《创刊号》的“卷首语”只有15个字,简洁有力、直击要害:“农牧民的仇人是——军阀、帝国主义、王公!。”《创刊号》还载有民歌、漫画等,比如把“外力、军阀、王公、租税”画做压在农牧民身上四块大石头,歌谣《蒙古曲》写道:“天光光,地光光,军阀不倒民遭殃!天光光,地光光,王公不倒民悲伤!天光光,地光光,列强不倒哭断肠!”

李大钊看到《创刊号》样本十分高兴,赞扬道:“松年同志,想不到搞得这样漂亮,完全像一个老手办的,辛苦,辛苦。”

1925年4月,中国共产党创办的第一份少数民族期刊《蒙古农民》在北京出版,刊名用蒙汉两种文字书写,与《新青年》《向导》等革命报刊一同发行到热河、察哈尔、绥远等地,深受蒙古族群众欢迎,北京区委的同志秘密深入农牧区开展工作,都要带上几本《蒙古农民》,读给苦大仇深的农牧民,唤起他们的阶级觉悟、反抗精神。

创办《蒙古农民》,不但有效地传播革命道理,指导、激励少数民族同胞奋起斗争,还为党培养、锻炼出了一批素质高、能力强的少数民族干部,参与编撰《蒙古农民》的多松年、乌兰夫、奎璧、佛鼎等人先后被党组织派往莫斯科中山大学,共产国际党校(蒙古),广东农民运动讲习所学习,成为少数民族工作的优秀领导人。

上海共产主义小组起草的《中国共产党宣言》

中国共产党创办的第一份少数民族期刊《蒙古农民》