千年都江古镇行游

□图/文 李金顺

2021年6月13日端午节前夕,我们一行慕名到三都县都江古镇游览。上午8:30出发,出贵阳,上厦蓉路,经三都县城,穿越堆青叠翠的都柳江绿色走廊,11点15分抵达。

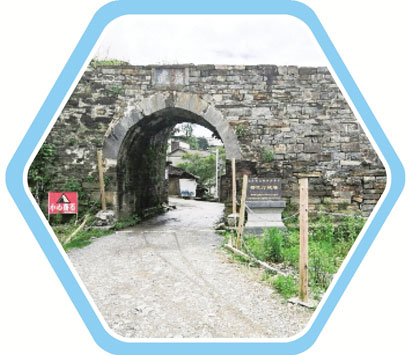

都江镇虽然没有历史文化名镇的光环,却是一个名副其实的古镇。车子停在北门广场,一座古老的石头城门映入眼帘。城门门洞基本完好,高约4.5米,宽约3米,进深4米左右。墙体由打制的石块砌筑,城门上书有“演武”二字,墙脚下立有“贵州省文物保护单位——都江厅城墙”的标牌。

大山之中,怎么会有这样一座古城?

原来,凭借都柳江的舟楫优势,这里曾是南下两广,北上两湖的特殊的水上交通枢纽。早在唐朝初贞观三年(629),就在这一带设置了应州。当时,东谢首领谢元深内附,唐王朝便在他统治的地方设置应州,委任谢元深为刺史。应州为下州,领五县,包括都尚县(今都江一带);婆览县(今三都恒丰、塘州、烂土一带),应江县(今榕江),罗恭县(今雷山),施隆县(今台江)三县,州治就设在都尚县(原都江镇上江村)。屈指算来,这里设为州治已有千年以上。

宋代基本沿袭唐代制度,元代以后,由于社会经济相对落后,少数民族聚居,“大姓相嬗,世积威约”,“自相雄长”,逐渐成为一个重要的土司区,由土司、苗王、寨老管理政务。

清雍正八年,都江地区废除土司制,改土归流,设绿林军上江协副将、左营都司、右营守备,城内拥有士兵1337名,住户1800多户。雍正九年(1731)7月,云贵总督鄂尔泰奏以“古州上江百有八寨为都江厅,设都江通判驻之”;设上江副将一、游击一、守备、千总各二,把总四,驻兵九百六十。

1731年,都江厅开始建土城墙,1733年由都江厅通判邓澜主持改土墙建石墙,周长1850米,城高6米,厚2米,设东西南北四座城门,东门为凯旋门,西门为广泽门,南门为兴隆门,北门为演武门。城内建有文昌阁,万寿宫,炎帝宫等建筑。

民国二年(1913)12月,都江厅改称都江县,三脚坉州同时改称三合县。民国三十年(1941),都江、三合两县合并为三都县,县治设三合镇,都江县署改为区署,成为都柳江畔的重要小城镇。

走出门洞,迎面而来的是一块醒目的指示牌,指示牌蓝底白字,写着“上街”两字。指示牌下是一栋坐西朝东的木结构小青瓦房,据说是抗日名将滕久寿的旧居。木板墙壁上贴着一张由广西摩友志远、天涯、风中劲草于2020年9月打印的传单,上书“中日对决之战中战死沙场的第一位中国将军”。

滕久寿将军1899年生于都江镇,其父滕子清于清末在都江厅任职。少年时期的滕久寿为人正直仗义,常以“精忠报国”自励。1919年毕业于贵州陆军讲武堂炮兵科,历任排、连、营、团长等职务, 1929年调任十九路军吴湘要塞司令部参谋长。1932年一二八淞沪抗战时,奉命督战。2月4日,敌舰炮、飞机对吴湘轮番轰炸、炮击,企图摧毁吴湘炮台,占据吴湘要塞。滕久寿坚守阵地,指挥炮兵奋力还击。突然,弹片击中滕的左臂,随身护兵要他暂时退避,滕久寿说:“我是军人,负有保国卫民之责,速还炮杀敌,后退者枪毙!”话音刚落,右腋又中敌弹,炸去了右手,接着弹片又穿透了他的胸腹,壮烈牺牲,时年33岁。

我们站在房前,默默地向这位抗日将军致敬。

从滕久寿故居前开始,分为左右两条道。左面上坡的砂石路宽阔平坦,可达都江小学;右面下坡的石板路光滑崎岖,直达南城门。

显然,这条光滑崎岖的石板路就是当年的街道。我们沿路下行,眼前出现一棵大榕树。榕树古老苍劲,青藤爬满了躯干,住在附近的一位老妈妈告诉我们,这棵树已经有600岁了。

下坡左转,古街道清晰可见。街面宽约3米左右,既有古老的民居,也有现代的建筑,既有小店商铺,也有务农住户,街面干净整洁,居民和蔼可亲。据说,当年这里“商旅出于途,汉苗杂于市”,十分热闹。

沿街道前行大约二百米,左侧有一栋砖石结构的民宅,青砖墙体,白灰勾缝,紧闭的大门饱经沧桑。左上侧屋檐下的墙体上,能够看到当年用黑色颜料书写的抗战标语。标语上写着:“为了迅速打垮日本狗强盗,保障世界和平,在一九四五年八月苏联和中国订立了‘中苏友好同盟条约’”。据说这是一个青年写的,当时标语旁还有一幅黔南军民携手打击日军的漫画。抗战时期,日军曾侵占都江,在这里烧杀抢掠,当地百姓至今仍记忆犹新。

穿过一条东西巷的交叉口,继续前行百米左右,就到了老街的尽头,这里零零散散分布着几户人家,林木掩映,狗吠鸡鸣。攀上相交的碎石小路,一座门洞呈现在眼前。城门浑身上下长满了荆棘草木,山上坍塌的泥土挡着了穿过门洞的公路,笔直的道路不得不绕行而过,门洞外两根柱子吃力的顶着摇摇欲坠的墙体。路旁 “小心落石”的警示标牌,似乎在随时提醒过往行人注意安全。

这就是南门,历史记载中的兴隆门,虽然摇摇欲坠,但毕竟是文物遗存。相信修葺之后,依然重放光彩。

参观罢南门,我们沿原路返回,在街巷交叉口左转数十米,便到达了西门——广泽门。

广泽门门洞犹在,只是通往门洞的道路长满了青苔,湿滑不堪,难以行走。我们小心穿过门洞,仔细打量着这座城门。只见六块打磨过的石头支撑起圈拱,拱顶镶嵌着“广泽”二字。左侧残留墙体几乎与拱顶相平,右侧尚差1.5米左右。茂盛的杂草疯狂生长,占据着本该是城门楼的领地。门前的杂草碎石,似乎也等待着人们去清理。

听说东门门洞和通判署衙这两处文物都在都江小学校园内,我们便从西门直奔学校而去。

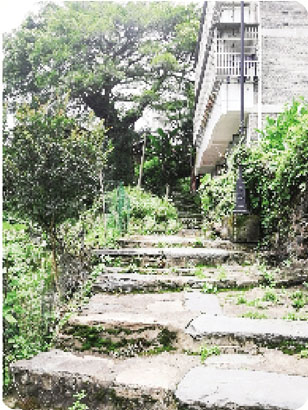

都江小学位于古城一片相对开阔地带,原都江厅通判署衙坐落在校园内的台地上,保存完好。庭院中,古老的桂花树枝繁叶茂,两尊石狮子栩栩如生,憨态可掬,尽管是1991年新立,倒也显得十分般配。学校保安老潘告诉我们,衙署不是校产,由县政府收回保护。

在清代,通判也称为“分府”,管辖地为厅,功能是辅助知府政务,分掌粮、盐、都捕等,品等为正六品。通判的本意就是公正裁决。站在通判署衙,我们仿佛听到了当年都江厅通判裁决纠纷的声音。

问及东门城门时,老潘告诉我们,就在操场背后几十米处。东门和西门差不多,只是杂草荆棘疯长,无法上去。如果一定要看,必需准备镰刀等工具。老潘负有护校责任,难以相陪,我们手中又无工具,只好站在操场,遥望茂林,想象当年此门的风光模样。

清代雍正到乾隆年间,鄂尔泰、张广泗在贵州推行改土归流,设置了八寨厅(今丹寨县),丹江厅(今雷山县),清江厅(今剑河县),古州厅(今榕江县),都江厅(今三都县),台拱厅(今台江县),称为“新设六厅”或“新疆六厅”,都江镇古城是六厅中保存最完整的古城垣。都江古城对于研究历史文化,民族文化,特别是“改土归流”,有着无可替代的作用。保护好这些文物古迹是我们的责任和义务。我们期待着都江古城在文物保护和利用中发挥更大的作用。

(作者系省政协原副主席)

都江厅署衙。

都江古榕树和石板路。

都江北门——演武门。

都江西门——广泽门。

都江南门——兴隆门。

民宅墙上抗战时期的标语。