俗话说:“兵马未动,粮草先行。”《孙子兵法》云:“军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。”这都说明了后勤对于军队乃至战争的重要作用。在各项军需保障中,粮食无疑是最重要的物资之一。1931年11月,中革军委设立总经理部(后改总供给部),统管全军粮秣等的生产与供应。1934年9月,军委发出命令:各军团要组建野战后方部,下辖供给部、卫生部,统一调配军需。

“不拿群众一针一线”是红军三大纪律八项注意之一。在艰难长征中,红军再怎么吃不饱、穿不暖,也不乱讨、白拿东西,不损害百姓利益。这与走到哪抢到哪的“烂杆兵”(主要指地方武装)形成鲜明对比,差若天渊。在战斗频繁、流动性大的长征中,没有苏区作后方依托的红军在所带粮食有限的情况下是如何解决吃粮问题呢?

中央红军长征途中吃粮问题

□张中俞

一、成立机构

1933年9月,《红军中没收征发委员会暂行组织条例》规定成立“红军总没收征发委员会”(简称“总没委”),下设调研、没收征发、财务等部门。1935年,《川陕省苏维埃政府布告》指出:“没收物资除军用品交给红军外,大部或全部分给群众。”“征发的目的是为满足群众与革命战争的需要,并抑制富农经济优势。……征发之物分一部分给群众。”长征中,总没委的主要任务是筹粮筹款,保证粮秣供给。主任林伯渠,副主任毛泽民。1983年,郭金水在《警卫员的回忆》中说:“长征途中,毛泽民同志又担任了没收征发委员会副主任,每到一地,没收地主、老财的财产也要执行政策,都要经泽民同志批准,才许可。”

1934年11月10日,总政颁布《关于重新规定红军中没收征发委员会的组织的命令》,规定:“从步兵团起至师、军团、总政部,均设立没收征发委员会,各级没委在同级政治机关的指导下进行工作。……除主任须完全脱离军职的外,其余均由各级司令部、政治部、供给部的工作人员兼任。”黎平整编合并军委两个纵队后,由总没委兼军委纵队没委,原两个纵队的没委工作由中央先遣工作团的征发没收科负责。据先遣工作团征没科罗通回忆,其“具体任务就是严格执行党的政策,没收土豪劣绅、买办的财产和罚没官僚商家的资本,以解决红军的给养。” 1935年1月,军委总供给部与总部四局合并。1935年6月底,中央红军的后勤机关设置总供给部和总卫生部,撤销了“红军总没收征发委员会”。

红军各部严格按照1934年10月22日颁布的《总政治部关于没收捐款暂行细则》开展工作,将筹集到的金银和物资均上交“没委”统一处置,以实际行动驳斥了国民政府诬蔑红军是“流寇”的宣传,扩大了正义之师的影响。

二、自带粮食

1934年9月,张闻天发出《关于边区战区工作给各省各县苏维埃的指示信》,指示取消国民经济部、财政部、粮食部,成立财政经济委员会,规定“在战争特别紧张的区域甚至苏维埃所有的各部都可以取消,而由个别同志直接负责去解决当前特别重要的战争问题”。苏区各级党、政机关积极响应中央号召,迅速展开了紧急的兵员动员和军需筹集工作。因中央红军在长征开始前加紧筹粮,所以在出发时指战员每人基本都带了十天以上的口粮。但在湘江战役后,这些粮食就基本损失殆尽了。即在突破敌人第四道封锁线前主要是吃自带的粮食,过湘江后就开始用打土豪等办法筹粮筹款。

三、打倒土豪

据霍燕平的《长征后勤的伟大精神遗产》指出:红军根据沿途不同情况,物资筹措灵活采取不同方式,基本上采用一打(打地主、土豪)、二缴(战场缴获)、三借(向富裕人家借)、四买(用银元购买)的办法来解决粮食和物资需要。为富不仁、盘剥穷人、破坏革命是土豪常见标签。打土豪使红军得到了粮食,也是发动群众不可或缺的手段。“中央九月来信”指出:“没收地主豪绅财产是红军给养的主要来源。”红军对土豪劣绅及反动分子浮财的没收征发,由没委统一处理;对分给群众的物品,则由各级政治机关负责。1934年12月,《朱德关于各军团纵队卅一日的行动及其任务部署》规定:“散尽经过地点土豪谷物(除自用外)给群众。”1935年1月,《总政治部关于地方工作的指示信》指出:“没收军阀官僚地主豪绅的一切财产,除了红军必须品外,尽量地发给群众,并号召群众自动手去没收,这样来组织与提高群众的斗争与决心。”1937年,朱德对史沫特莱谈道:“我们总是没收地主和官吏的财产,把我们的粮食补充够了,便把剩下的分给贫农和城里的贫民。” 据《杨得志回忆录》载:“我们在驻地发动群众,打土豪。把土豪们准备过年的东西搞出来,一部分分给群众,一部分发给部队。”

四、就地购买

据《莫文骅回忆录》载:“长征中的行政管理和生活问题,是个大难题。首先,要吃饱饭就不容易做到,因为粮食要靠打土豪或向当地群众购买。……菜有什么就吃什么,无法讲究。”

在向群众买东西前做好宣传,“说话态度要和好”,得不到同意时不可强行购买。“买卖价钱要公平”,公买公卖不许逞霸道。因此,红军在向群众买东西时必须按市价付钱,还往往因有意识地照顾穷人而支付高于市价的钱,绝不无偿索取。

主人在家,红军就讲清政策并当面付钱。主人不在时,要么托邻居转交,要么把钱放在米柜、陶罐、火坑、灶孔、神龛、香炉、禽畜圈等既隐匿又可使主人能想起和找到的地方,或把钱款放在取物的原地;留下字条,写明征集数量和留下的银钱数目,并附有“深感歉意”“特表感谢”等字样,以彰显严明军纪。1934年12月19日,彭绍辉在《长征日记》中写道:“群众不在家,部队吃了东西须留钱,并写上一张宣传信致谢,放在原处。”据《莫文骅回忆录》载:“在哪里征集了东西,就在哪里留下银元,并留下字条,同时放进宣传我军宗旨和我党民族政策的传单。”

五、向富人借

据《中国革命根据地财政史(1927—1937)》载,红军向富人借(即募捐)钱、粮表现为:极端审慎地向商人募捐,对中小商人一般不募,向较大商人募捐,须经军团以上政治机关决定;对富农募捐款和必要时征发其余粮,要“估计有可能时行之”;对商人兼地主,只没收其利用土地剥削所得的财产,不没收商店。一定要“使城市与圩场的商人继续营业”,若商人利益受损,市场兴旺难指望。故红军每到一地,即贴出安民告示,宣传其公买公卖政策。

红军保护民族工商业,解除了中小商人的疑虑。如此一来,他们才纷纷开市,甚至还因交易量大而出现了罕见的市场繁荣。红军到达湖南汝城延寿圩和宜章县城时,全城店铺基本营业如常;进入贵州黎平、遵义城后,宣传要大家安心生产生活。不敢营业的商人们通过耳闻目睹,先后开门供应货物,市面一如从前地热闹。据廉臣(陈云)的《随军西行见闻录》载:“猴场为黔北四大场之一,商业极盛……。赤军中每人发过年费,商店及小贩莫不利市三倍。”“当我步行遵义全城时,只见三种店铺,门庭若市:一为洋货铺,套鞋、面巾莫不售卖一空;二为书店,遵义城有书店三家,间有上海、南京之杂志出售,此三家书店之新旧书籍、铅笔、抄簿,均售卖一空;三为酒肆,全城面馆、酒楼,莫不利市三倍。”

六、战场缴获

在战场上不时缴获的粮食,也直接地补充了军需,缓解了红军的吃粮压力。直到朝鲜战争前,“战场缴获”这种原始后勤保障方式一直是人民军队补充军需的主要手段之一,此即大家熟知的“小米加步枪,仓库在前方”。

长征沿途多战,军需损耗很大。因而,长征中的粮食补充亦有赖于战场缴获,敌军成了红军的武器运输队。红军通常设伏歼灭尾追之敌,以缴获战利品;也趁敌防守薄弱或不备时,占领重要城镇以缴获军需品。据《随军西行见闻录》载:“赤军击败侯之担两师,大部枪弹多被赤军缴去,赤军武器弹药因此得一补充。……故赤军称南京及各省军队之长官为输送队长,称蒋委员长为输送总指挥。”“赤军没收黔省主席王家烈氏所经营之盐行值几十万元,王家烈氏向上海南洋烟草公司所定购之白金龙香烟值五万元,准备旧历年节以慰薛岳军队者,均被赤军截获没收。赤军除以此盐及香烟一部在遵义、桐梓两城发给贫民外,其余出售。”1935年1月上旬,红4团在桐梓某山洞里搜得反动军阀、士绅藏匿的大洋六万多块和一些黄金、布匹、粮食等。1月24日,中央红军在贵州习水土城缴获和没收了部分粮食、财物和茅台酒,分给穷苦群众及所属各部队。

七、自己加工

因国民政府强迫百姓把稻谷、食物等藏起来,实施坚壁清野而致红军食宿困难;威胁百姓把水碾、石臼或藏(沉塘)或破坏,从而无法加工谷物,企图使红军无米果腹而不战自溃。群众劳作不息,都是每天抽空舂米煮饭,几乎没有存米。

因石碓和水碾少,加工大米慢,吃饭成问题。尽管费了九牛二虎之力,礁窝舂、磨子磨、碾子碾、擂钵捶,连同红军自带的大米加工设备在内,每天能加工出来的大米仍有限,难以满足所需。舂不出米来,难道吃谷子?敌人困饿红军的阴谋并未得逞。碾子坏了,群众帮修;碓窝、磨子、碾子、焙砻(砻子)不够用,群众提供;人手不够,群众来搭把手。女红军们把穷家小户的碓、磨都集中到大户人家院子里,由妇女们自带筛子、簸箕来集中劳动。很快,各个舂米点加工出来的米便源源不断地送往红军总供给部,解决了吃饭问题。在长征沿途,百姓帮红军舂米、筛米、缝干粮袋的事例不胜枚举。

红军就地取材,用瓦块、竹(木)片、砖头搓米。据邓颖超回忆:“在我们到达之前,家家跑光,躲到山上去了。他们把粮食带走,就连做饭的锅,舂米的石碓也搬走了。我们到了那里,一无粮食,二无做饭炊具,好容易找到一些谷子。大家整日行军,到晚上宿营时,尽管很疲乏,但仍鼓着劲把谷子用两块木板或两块砖头磨成米,煮饭吃……” 据周碧泉的《长征中走在最后头的一个师》载:“在宿营地用门板手掌被毯和砖头来磨出红军需要吃的米……”

八、取于自然

红军在毛尔盖地区缺粮严重,只得吃野菜、嚼草根、啃树皮,打野兽,甚至杀马。更有甚者,后续部队连找野菜都困难,被迫把皮制品煮烂做干粮。以致到过草地时,有人只带了两三斤青稞粉。有人把自己仅有的一点粮食送给别人吃,以坚定信念和大无畏的革命精神继续前行,自己却饿肚甚至不幸倒下。

西征开始时,地主大都粮食满仓,便于没收征发。虽然沿途多为经济落后地区,但红军连占城镇,缴获及没收军阀、官僚地主的粮食,除分给百姓外,剩下的足够部队供应。红军在到达川西北前,军粮供应基本没有太大困难,只在个别人烟稀少山区,有过一两天的暂时中断。懋功会师后,开始出现经常性缺粮。但红军执行民族宗教政策,主要是通过土司购买粮食,百姓也给予支持。

综上所述,中央红军在长征中主要是通过就地取给(没收浮财、向富人借、就地购买)、取之于敌(战场缴获)和自然等方式来补充粮食。有些是特殊时期的非常举措,它保障了红军长途转战所需,克服了重重困难,胜利地完成了战略转移,为长征的最后胜利奠定了坚实基础,其历史贡献是不言而喻的!长征路上的袅袅炊烟,是催人泪下的蒸腾士气,铭记着红军指战员的艰辛开拓与奋斗!

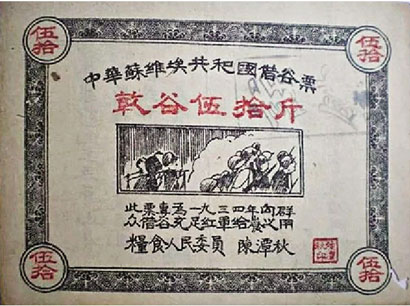

1934年红军向民众借谷物50斤借条