新家园里的新生活

——省烟草商业系统助力乡村振兴二三事

乡村的 新面貌

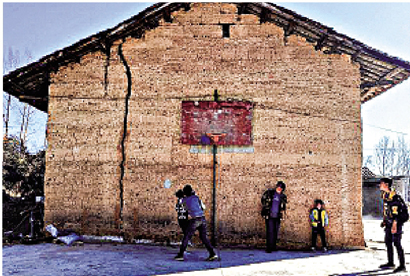

汽车平稳地行进在都香高速公路上,天朗气清、春风和煦。行高速、走大街、穿小道,我们来到了威宁自治县牛棚镇三合村社房组彝族同胞王玉英的家。一只热情的黄狗、一颗婆娑的“迎客松”在入户路旁欢迎着我们的到来,几个孩子在老屋旁打着篮球。

种植烤烟改变生活

王玉英:从“不敢想”到“信心足”的乡村逐梦者

□李 青

站在近180平米的院子里,谈论着2015年修建起毛坯、2016年装修的新居,王玉英感觉自己“就像做梦一样”。从前,住着自己亲手“冲”(垒土,用重物打压夯实)的土墙茅草房,梦想就是把草屋换成瓦房,但从未想过将来自己能住进钢筋混凝土的平房。曾经,双手不停在地里劳作,在家中忙碌,也从未想过自己有一天能闲情栽种花草……

王玉英就是靠着自己这双劳作的手,把六个孩子抚养长大。虽然丈夫是家中主要劳动力之一,但在农村,带孩子、做家务从来都是妇女的事,她每天除了要在地里劳作,还要操持家中的一切,一天24小时,除了睡觉的时间,其他时候双手几乎没有停歇过。

“一下地就是一天,烤烟地里挖,洋芋地里刨,娃娃就放地边睡、地边爬,中午吃点烧洋芋就算一顿,干完农活还得回家喂猪、喂牛。”王玉英回忆道。

“从记事起,我家就种植烤烟,只是以前种得比较少,只有头十亩,最近几年渐渐多了起来,有二十多亩。”王玉英的二儿子禄亚回忆说。她的二儿子从小就在烟地里帮忙干农活,大儿子禄伟因患小儿麻痹,常年需要人照顾。

王玉英一家有30亩土地,在2013年以前,10亩左右地种烤烟,其余的土地分别种玉米、土豆、蔬菜等经济作物。种烤烟是王玉英一家的主要经济来源,近年来,她家种烤烟规模在20亩左右,收入在7-8万元之间,占家庭收入的6成以上,种烤烟致了富,王玉英一家的生活发生了翻天覆地的变化。

过去,在大雨倾盆湿透泥墙,狂风吹飞茅草的时候,王玉英能做的,就是用自己的双手牵扯着塑料膜遮这里、挡那里。直到2000年的时候,自己跟着丈夫、友邻,用双手亲自把茅草换成了青瓦。

2015年,王玉英家被牛棚镇镇政府确定为建档立卡贫困户。同年,老屋经威宁自治县农村危房改造领导小组鉴定为D级危房。2016年,政府补助1.4万元,王玉英拿出夫妻俩积攒了半辈子的7万多元钱,全家老小一起出动,在亲朋的帮助下,修建了一座钢筋混凝土平房。

“以前过得苦,但再苦再难,也要让孩子们吃饱穿暖,有个遮风挡雨的地方。”王玉英感慨地说。岁月在王玉英的额上、手上刻下了深深的痕迹,但她的话语朴实、真诚而又坚定。

2018年,随着国家精准扶贫工作的深入推进,经全面核准,王玉英一家已达到国家“两不愁三保障”脱贫标准,人均可支配收入已超过年农户人均,现已退出了建档立卡行列。

王玉英丈夫小学毕业,自己只有小学一、二年级文化。大女儿禄希、二儿子禄亚因家庭条件不好放弃了学业,一直是王玉英心里解不开的结。她说,“就算讨口,我也要让孩子们读书。”她想着自己字都不识几个,想着每次开家长会老师说的很多东西也听不懂,深知学识的重要。

“我的父母从来没有给大家讲一句要好好读书之类的话,但全家人心里都有一个信念,那就是只有读书才有出路。”禄亚说。当问及自己学业无成,是否后悔时,禄亚不后悔。在他的话语中,是真诚、是大爱、是笃定。“因为大哥脚不好,家庭需要劳动力,还有一个哥哥、三个妹妹可以通过读书找到更好的出路。”

从2009年开始,家中的主要劳动力变成了王玉英、丈夫和二儿子。二儿子在农忙季节交售完烤烟后,又外出打工。2017年8月,丈夫因癌症晚期医治无效不幸去世,家中的一切重担,就落在了王玉英和二儿子身上。

禄亚曾于2013年卖完烟后外出打工2个月,2014年辗转浙江、广东、四川打工,干过钢筋工、电工、建筑工……外面虽然能挣到比务农更多的钱。但是考虑到家人,禄亚还是选择了回乡就业。

天道酬勤,大儿子禄伟虽因疾病耽搁了几年,仍不负期望地考上了一本线,已于去年毕业;二女儿禄爽考上中专,2017年毕业,已到小海镇仁济医院工作;三女儿禄雪也于去年本科毕业。

脱贫不脱政策,小女儿禄春艳依然享受着国家助学金、免学费及精准扶贫资助,在母亲坚定而执着的信念鼓舞下,安心地在威宁自治县民族中学上高中。

对于当前的变化,王玉英“像做梦一样”,那些她从未想过的,一个一个的梦想都变成了当下生活的现实。赶上了好时代,受益于国家的好政策,靠勤劳的双手,王玉英一家实现了脱贫,住上了新房子,还培养了两个大学生、一个中专生,当问及对未来的期望时,她说,“最大的期望,就是盼望孩子们能找到一个好工作,自己过上更好的生活。”交谈中,穿上民族盛装的她很自信,她坚信在自己和家人的努力下,在国家的好政策下,一定能够实现梦想,她对未来的幸福生活充满着信心。

身着民族盛装的王玉英。

孩子们在老屋旁打篮球。

老屋实景。

新居实景。

通向村民家的水泥路。

烟草局伸援手王寨村通了自来水

□寇 洋

“过去吃个年夜饭就心慌,因为经常没有水,现在可不一样了,听到哗啦啦的流水声,心里就很踏实,过去吃水难、用水难的日子彻底结束了。从前,看着鸭池河离我们不过两公里,但是要把水从河里提上来,成本实在太高,负担不起,鸭池河的水提不上来,镇上也就没有固定水源,村里3500人因为吃水、用水特别困难,所以当地群众惜水如金。”清镇市新店镇王寨村党支部书记沈洪宇感慨地说。

沈洪宇所在的王寨村海拔1380米,曾是清镇市严重缺水的村之一。清镇市距贵阳市中心20公里,境内河流众多,水资源丰富。但由于受地形环境影响,河谷深切,水资源开发利用难度大,工程性缺水和资源性缺水问题严重,清镇市卫城、王庄、新店等乡镇水利设施非常薄弱,严重制约了当地农村经济发展。

“我家在长坡组,山高坡陡,挑一担水回到家里,最远的路,一个来回要走八九公里,遇到排队取水,光打满一担水,少则半把个小时,多则两三个小时以上。”沈洪宇说。

“过去,贵阳市农村饮水大多是各自寻找水源搭建管网,最大的问题是水源不稳定、水质不安全,大部分饮用的还是‘屋顶水’‘山洞水’,特别是干旱时期容易断水。我们经常都是先吃房顶上的水,等实在干旱了,再开始吃水窖里的水。”王寨村村民李凤英说。

近年来,许多村民家拆除了简陋的旧房,修建了新平房。他们还在平房顶上修筑砖墙,做好防水,让房顶成了一个靠天积水的蓄水池,再把房顶上的水放进小水窖里。李凤英说:“这水蓄来了还不能直接用,要等镇卫生院的工作人员挨家挨户投放白矾、消毒剂后才敢用。”

这一切在2020年发生了变化,村民彻底喝上了放心水。2015年,由烟草行业全额援建,投入资金1.2亿余元,启动清镇迎燕水库至卫城、王庄及新店水源工程建设,工程于2015年8月开工,2017年8月全部建成,2019年,通水管道开始在王寨村铺设,管道延伸至每一户村民的家里,并且免费为困难群众安装水龙头。2020年7月31日,所有供水管道全部打通。“通水那天,大家伙可高兴了!”李凤英激动地说。

以前,年过花甲的沈洪宇都要组织村民拿着桶,挑水备水过年,每一次他都很担心村民不能安安稳稳的过好年。“现在,你看多方便,水龙头就在家里面,家家户户不愁水,特别是过春节的滋味,和以前真是不一样了。”沈洪宇兴高采烈地说。

“我们可以直接用自来水洗衣、洗菜、烧水饮用,再也不用担心水质问题了。”李凤英满脸笑容说道。如今,李凤英和千万户村民一样,真正喝上了健康水。

迎燕水库至卫城、王庄及新店水源工程是清镇市标志性供水工程,该工程是集烟水配套工程、人畜饮水工程为一体的远距离骨干水源供水工程,建成后解决了清镇市卫城镇、王庄乡、新店镇63个村3万余人、7千余头大牲畜、1.5万余头小牲畜的安全饮水问题,有效灌溉面积达5万余亩。这一民生工程的解决,大大提高了当地村民的幸福指数。

家里通了自来水,村民用上了洗衣机。

安装好的水表箱。

过去村民取水的水井。