清水江文书 契约和法制的民间范例

□文/图 姜秀波

“一卖一了,父卖子休;如花落地,永不归枝;水流东海,永不回头。”

“父卖子休,子卖父丢;高坡滚石,永不回头。如有反悔,罚黄金二两,白水牛两头。”

这两首清代早期行诸于文字、发现于今贵州锦屏民间的“誓愿歌”,无比形象地唱出了凝结在西南地区、在世界范围内都有典范意义的中国古代诚信精神。

因为文书关乎山场、林木等的权属,涉及千家万户切身利益,当地老百姓历来极为注重对其进行收存保管。所以,今天留下了数量宏巨的清水江文书。

“花落不归枝”“流水不回头”“滚石不回头”,集中体现在数十万件民间清水江文书上,闪射着契约精神、法制精神的庄严,其背后则是诚信体系的构建和重组。

一江文书

明清两代,清水江流域所产黔木,出沅江,过洞庭,汇长江。而后转南北向,经大运河,抵北京。入神木厂、大木厂,最后转旱路,进撑紫禁城。

历史上,随着“木材东流”“文化西渐”,由“西南采木事”而催生的,以紫禁城建筑为标志,以清水江为起点,以京津、江淮地区为终点,以长江水系、南北大运河为通道,跨越多省区的“黔京皇木古道”,是史上延续时间最长、规模最大、影响最广的一条“木道”“商道”,而尤以清水江为最。

锦屏县所在的清水江流域,是长江中上游的重要林区,以盛产杉木、楠木而著称。因明清两代长达五百年的皇木、大木征集采办,而较早融入国家主流经济、文化体系,进而催生了数量庞大的清水江文书。

长期、大规模的木材采运、贸易,导致了异常频繁的山林土地权属和劳动利益的复杂转换和分配关系。同时,人们买卖山林田土、租佃山场栽杉造林、伐运林木、管理山场等社会行为无不通过签订林契、刊立碑刻、订立族谱等方式来实现。

在清水江流域发现的大量文献资料,主要包括山林经营和木材贸易方面的民间契约和交易记录。以纸张记录形式为主,也有石刻、布匹等其他记录形式。是清水江流域苗族和侗族林农们创造和传承的一种独特的民间文献遗产,忠实地记录了当地土著民族在历史上对中国混农林业和人工营林业的重大贡献。

清水江文书,以首发地而论,又称之为“锦屏文书”。2010年2月,锦屏文书被列入《中国档案文献遗产名录》。后来,相关契约文书陆续被大量发现,涵盖范围逐渐扩展到整个清水江流域,故现在大多数学者将其改称为“清水江文书”。主要分布和保存在清水江流域中下游锦屏、黎平、天柱、三穗、剑河、台江等县苗族侗族农户家中。

虽然经过长期的火灾、虫蛀以及人为损毁,清水江文书数量依然庞大可观。据不完全评估,今留存数量尚有三十万件之多,成为中国现今保存最完整、最系统、最集中的清代文书之一,足以跻身故宫明清档案、徽州文书比肩之后的“中国三大文书”,被中外学者赞誉为“世界记忆”和“全球重要农业文化遗产”的代表作之一。

时至今日,国内外专家学者从历史学、经济学、人类学、法学、文献学等角度,对清水江文书进行了深入的研究,成果丰硕。

契约精神

契约精神的核心是“重诺守信”,表现形式是“以字为据”,留以存照。

明清两代的清水江流域林区、市场,从山场的权属认定到转让、从林木的砍伐到栽种,从管护到出售,从运输到交易,“契约精神”几乎无处不在。

清水江文书在当时确定了不同市场个体,以及家庭、家族和村寨的经济权属,调节管理当地林业市场,规范约束人们的社会行为,保障了长期、大规模的人工造林、木材贸易活动有序进行。

“一契在手,此木我有”。这种契约精神,实际上维系了长达数百年的清水江采木事。由此而伴生的婚俗改革、环境保护,以及社会生态的完善,已然自成体系。

契约精神集中体现在社会行为,尤其是商业行为中,由此而催生了一大批木商。

锦屏县文斗寨姜仕朝、瑶光寨姜志远等木商,能够完成原始资本积累,在攫取“第一桶金”中的认购、“圈木”行为,很大程度上都是依托买卖双方对“一诺千金”“空头支票”的忠诚信守。

文斗寨姜仕朝的暴富,看似有几分“投机”色彩,实则为商业眼光和胆略。姜仕朝在“内三江”“外三江”因利益封江,引发数年“争江”之际,倾其所有大肆认购山场林木。待“争江”平息,木道畅通之后,伐运到“三江”出售,赚取大量财富。

姜仕朝生于清乾隆二十四年(1759)。长期的经商历练,使其看准了“争江”的商机。其在木道阻塞时的“圈木”之规模,堪称旷古未见。先是倾尽家财,接着四处借贷,最后直接开空头支票认购,把一江木材据为己有。据考,到嘉庆十一年(1806)春时,“卦治以上至瑶光河口沿江五六十里大小溪河的所有木材多半都打上‘姜仕朝’斧印”。

待到木道畅通,沉寂多年的清水江热闹非凡,外省水客蜂拥而至,争相抢购木材。一江木材在手、奇货可居的姜仕朝及时出手,以高出以往二、三倍的价格,将数年来所“圈”的木材在短时间内悉数出手,大获厚利。

瑶光寨姜志远的起家,则有几分戏剧性。其青年时生活穷苦,身无分文,装扮成木商到山里用“空头支票”认购,获取了大批木材,运出后获取暴利。兑现承诺支付购木款后,因讲诚信而将生意越做越大。

二人均因契约的约束力和诚实守信,而成为清水江流域著名的大木商。

“一契定山,一约定木”,说过的话,签过的约,十头牛也拉不回。买卖双方必须为自己的行为负责,即“认理、认输,不反悔”。

这就是契约精神的力量。

法制精神

实际上,数百年间,在清水江社会活动特别是林业活动中,民间对反悔、违约行为的惩戒是严酷的,也是不堪承重的。

清水江畔“林业誓愿歌”中“如有反悔,罚黄金二两,白水牛两头”,足见对反悔、违约行为的惩罚之重。

当然,在实际商业行为中,不乏反悔、违约等行为的个案。

一旦出现反悔、违约等行为,由此而引发争端,对方即出具契约这一“白纸黑字”存照,反悔、违约一方大多以失败告终,且必须为之付出相应的代价。

清水江流域在明清时期依然是国家统治的神经末梢,行政干预和管理水平在当时十分滞后。

在长期、大规模的林业活动、商业活动中,鞭长莫及的官府实际上难以承受当地数量庞大的诉讼,因此大多民间纠纷都倚仗字据(契约)而解决在最基层。契约文书,实际上维系了当地大规模的人工造林、木材贸易活动。

“你说是你的山场,空口无凭,请拿出字据来”“你说木材是你的,请找中人来证实”。因为有“白纸黑字”为据,当地人一旦发生纠纷,多亮明字据,或由中间人(证人)出面作证,或请寨老、地方首领仲裁解决。

民间法在很长一段时间内,实际上填补了官方法律法规和行政能力的空白和不足。

这是民间法的成功典范,也是民间法制精神的闪光点。

只有在双方对字据均持有争议,无法达成妥协,或者民间调解失败时,才一纸诉状控告到官府。

即便这样,今天留存的清水江文书中,很大一部分诉讼文书依然呈现了大量的维权案例。

以法维权,这种法制精神,催生了文斗寨、河口寨、格翁寨、塘东寨、韶霭寨、平鳌寨等为数众多的“好讼之乡”。

在清水江文书反映出的“三魁倒一姚”案例中,格翁寨、塘东寨、韶霭寨三寨乡绅,为反抗“姚百万”霸蛮豪夺、背信弃义,不惜倾尽家财,把官司从县到府、从府到道、从道到省,直到云贵总督衙门,方达到诉求目的。可谓旷日持久。

边远地区山民在清代中期即有如此强烈和锲而不舍的法律维权意识,堪称“史无前例”。

这也是法制精神使然。

后 记

可以说,清水江一江木材的五百年东流、北移,使该流域民间存照方式实现了从刻木、结绳到签订契约的华丽转身,并且以数十万件文书的形式留存至今。

清水江文书,以民间的、商业的、文书的方式,由契约精神和法制精神组建而成的诚信体系,树立了一个在世界范围内都有典型意义的古代诚信范例。

学术界一直把清水江流域林业活动、商业活动、法律活动作为个案,对之进行研究,为今天林业领域司法体系和诚信体系的完善,提供可资借鉴的理论支持。

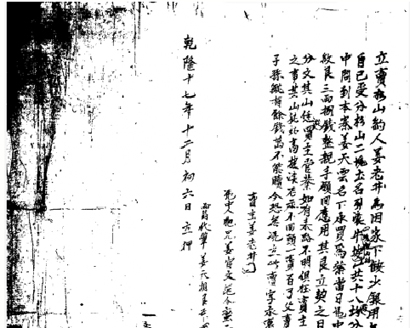

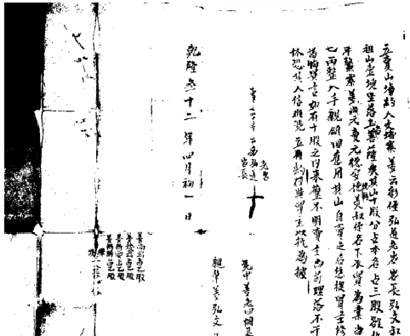

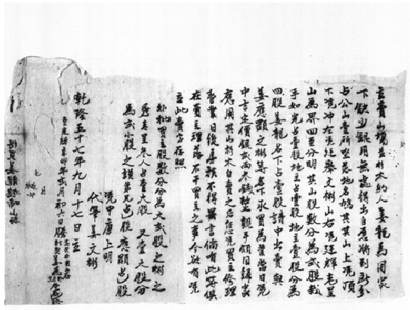

清水江文书(片断)