以茶结缘 合作共赢

——浙黔两省携手推进茶产业发展纪实

浙江和贵州有着很深的“茶缘”:早在上个世纪四十年代,浙大西迁到贵州湄潭,来自中茶所的专家学者把优秀的加工工艺带到贵州,近年来,浙江和贵州继续加大茶产业合作力度,2015年和2016年分别在杭州和凤冈两地举办了“东有龙井·西有凤冈”论坛。贵州和浙江在发展茶产业上有着很强的互补性,“浙江工艺+贵州制造” “浙江市场+贵州资源”,实现了共谋发展、合作共赢。

□雷睿勇 杨 力 范仕胜 刘亚兵 黄福九

党政重视 推进合作

8月18日,省委副书记、省长谌贻琴率贵州省党政代表团到浙江省考察学习交流,在此期间,在贵州省、浙江省主要领导见证下,贵州省农业农村厅与浙茶集团签订了《携手推进茶产业发展战略合作框架协议》。

10月24日上午,浙黔军地携手助推茶产业发展对接活动启动仪式在贵阳举行。浙江省委常委、省军区司令员冯文平,贵州省人大常委会党组副书记、副主任,省农村产业革命茶产业发展领导小组组长慕德贵出席并讲话,贵州省军区副政委徐祥致辞,贵州省农业农村厅党组副书记、副厅长胡继承作贵州茶产业介绍,贵州省人大财经委主任委员、省农村产业革命茶产业发展领导小组副组长王秉清主持活动。

启动仪式上,浙茶集团为“黔货出山进军营”雷山标准化茶叶供应示范基地和红枫标准化茶叶供应示范基地授牌。

浙江是茶叶出口大省,每年从浙江出口的绿茶占中国绿茶的70%,贵州拥有全国第一的茶园面积,是干净茶的原料基地。开展“浙黔两省军地携手助推茶产业发展对接”活动,是拓宽群众增收致富渠道,助力高质量打赢脱贫攻坚战,衔接乡村振兴的有效措施。浙江省25家茶叶企业代表,贵州省3个市(州)、7个茶叶主产县茶产业领导小组负责人,56家贵州茶叶企业负责人以及受邀嘉宾、专家学者等140余人,共同见证了此次活动。

浙黔携手 共谋发展

作为绿茶“带头大哥”的浙江省,一直以来,贵州不断向浙江学习,引进了中茶108、龙井43、白叶1号等浙江优良茶树品种,还有很多先进的加工设备及技术;2017年以来,贵州每年都组织地方茶叶主管部门、茶叶企业参加杭州茶博会。同样的,每年在都匀举办的国际茶人会上,许多浙江茶叶专家都来参加论坛进行交流,浙黔两地联系非常密切。贵州茶产业发展的一部分技术和人才都来自浙江。上世纪90年代以来,浙江企业不断涌入贵州,建基地、搞加工、搞贸易,不断引入资本、技术、市场,助推了贵州茶产业的快速发展。同时,贵州扁形茶、香茶、白茶、出口茶不断进入浙江市场,干净好喝高性价比的贵州茶不仅丰富了浙江茶叶市场的产品结构,也为巩固提升浙江茶产业在全国的地位发挥了重要作用。

近年来,在省农村产业革命茶产业发展领导小组领导下,坚持“守正创新、正本清源、确定地位”的战略思路,做大产业、大市场,坚持绿茶发展主战略,以规模化、标准化、清洁化推进,贵州茶产业保持健康快速发展。总结下来,贵州茶的特点就是几个字“多、好、省、快”。

“多”。贵州茶园面积700万亩,排名全国第一,占全国茶园面积六分之一,占全球茶园面积十分之一,茶叶主产县43个,占全省总县数量的48.87%,现有茶园面积30万亩以上的县3个、20-30万亩县8个、10-20万亩县15个、万亩以上的乡镇232个、万亩以上的村83个。中国绿茶新的“金三角”已从江浙皖转移到以贵州铜仁、遵义、黔东南为主的武陵山区。

“好”。贵州是茶树原产地,是全国唯一兼具高海拔、低纬度、多云雾,无污染的全境高原茶区,茶园中林中有茶、茶中有林,生物多样性丰富,生态系统稳定,造就了贵州茶的天生丽质。“贵州绿茶”地标是农业农村部授予的唯一一个省级茶叶类地标。贵州茶品质特点是“翡翠绿、嫩栗香、浓爽味”,中国茶叶水浸出物含量的标准是34%,高出国家标准6个百分点。贵州茶好,核心竞争力还是“绿色、生态、干净”。要求全产业链严守质量安全底线,在全国62种茶园禁用农药种类的基础上提高到了128种,针对茶叶出口基地,还提出了28种出口茶园慎用农药名单,参照欧标、日本、美国等国际标准,禁用相关农药,提倡保持生态多样性,要以草治草、以虫治虫,让贵州茶园绿色防控成为中国茶叶界绿色防控新标杆。贵州是全国第一个在茶园中禁止使用除草剂的省份。贵州要求茶园、加工车间都禁止使用塑料制品。对质量安全零容忍,对违规使用草甘膦的农民、茶企进行严厉查处。敢于坦诚面对,赢得了越来越多消费者和经销商的信赖。

“省”。就是贵州茶性价比高,坚持做大众好喝不贵的茶,有大规模原料的集聚,有批量工业化的加工,降低了单位成本,因此,强调集群化、机械化、标准化、清洁化生产。贵州刚开始发展茶产业的时候,专家们到四川学习调研,目标之一就是要把贵州茶的成本做到和川茶一样,今天贵州一些茶区已经做到比川茶成本还要低。贵州加工实行初精制分离,跨区域、跨品种、跨季节的数字化拼配稳定茶产品质量。同时,全省还致力于推广双手采茶,提高茶青下树率;优化以一芽一叶、二叶、三叶茶为主的产品结构调整;加大夏秋茶生产。在浙江、江苏,春茶季一过,基本就不生产了,而贵州春、夏、秋季都茶产,而且夏秋茶成本低、品质好,是真正老百姓喝得起的好茶。2019年全年,全省5705家茶叶企业合作社,生产茶叶40.1万吨,其中绿茶和红茶产量就分别占比78.9%和15.5%;以一芽一叶以上为原料的茶叶占总产量的75%。

“快”。在很多人的印象中,中国人品茶是慢吞吞的,很繁琐的,往往口渴了半天还喝不上一口茶,等茶凉了,人也走了。大家看市面上卖得好的饮料,都是快消品,所以贵州提出了“贵州冲泡”——“高水温、多投茶、快出汤、茶水分离、不洗茶”,高水温就是真金不怕火炼,好茶不怕开水烫,要快冲,水烧开了就冲。多投茶才有浓爽味。快出汤,酚氨比协调,茶汤就鲜爽。一定要茶水分离,茶水分离之后,茶汤就会鲜爽醇厚好喝。最后是不洗茶,要洗的茶,人们都不喝,凡是要洗的,肯定是不干净,要么茶山不干净,或是工厂不干净。把茶投进杯中,沸水直接冲泡,10秒钟分离出来,然后就可以喝茶了。贵州冲泡人人会泡,贵州冲泡人人都喜欢。

西湖龙井在工艺、精制拼配等方面走在全国前列。现在,越来越多的贵州茶企向浙江学习,改进扁形茶的工艺,提升精制拼配的规模化、数据化水平,生产出更多干净好喝高性价比的绿茶。

打造品牌 开拓市场

贵州省立足资源禀赋,把茶产业作为贵州省农村产业革命12大特色产业之一、脱贫攻坚主导产业、绿色生态产业、乡村振兴重点产业进行重点打造,秉持“守正创新、正本清源、确立地位”的战略思路,坚持贵州原料、贵州制造、贵州创造、贵州品牌的发展道路,定位做干净茶和大众好茶,推进全产业链提升转型、跨越发展,创造了中国茶产业发展的“贵州速度”。截至目前,全省茶叶加工企业(合作社)5705家,绿、红、白、黑系列及抹茶等茶产品日益丰富,贵州作为中国茶叶原料基地与加工中心基本建成。

今年4月以来,贵州省审慎分析疫情形势,抢抓机遇,先后举办了春季斗茶大赛活动、“1+N”方式茶博会、茶产业“三北”市场推介,促进茶产业提质增效,逆势上扬。上半年,贵阳海关出口茶叶量、出口额分别增长20.3%和96.3%;截至9月底,全省生产茶叶40.1万吨,产值474.3亿元,同比分别增9.91%、9.88%。

贵州省茶业发展秉成4个坚持,进一步巩固了贵州茶产业的优势地位。一是坚持绿色化、标准化,夯实茶产业基础。以绿色防控、茶叶专用肥、黔茶系列品种推广为工作重点,狠抓茶叶加工工艺提升,优化产品结构,推进茶产品从中低端向中高端跃升,提升产品竞争力,让经销商和消费者更加认可喜爱贵州茶品质。二是坚持品牌化,着力整体提升贵州茶形象。聚焦“贵州绿茶”“三绿一红”,以省内外贵州茶经销门店“贵州绿茶”规范门头改造为抓手,提升品牌形象;加快省外目标市场贵州茶经销商行业组织建设,推动形成“贵州绿茶”全国一盘棋。三是坚持市场导向、企业主体,持续深耕目标市场。持之以恒推动茶产业宣传推介和市场拓展,引导支持茶叶企业实行按标生产、对标销售;着力培育省外贵州茶经销商队伍,主动让利于与经销商,巩固传统销售市场,持续耕耘“三北”市场,让贵州绿茶名扬全国、风行天下。四是坚持开放共享、合作共赢,深化与省外目标市场茶行业的交流合作。“走出去”与“请进来”同步发力,让贵州茶在目标市场家喻户晓。“走出去”巩固传统市场,创新方式持续开拓深耕“三北”市场。“请进来”让广大省外经销商、茶爱好者实地感受、直观体验贵州茶的良好生态环境、无污染生产全过程;建立健全贵州茶营销渠道,让干净黔茶全球共享。

浙黔两地茶产业交流合作渊源深厚。浙江是中国的茶叶大省强省,是茶叶人才科研和智能制造的高地,市场主体活跃、营销渠道多样,有中国第一区域公用品牌——西湖龙井,中国绿茶第一市——浙南茶叶市场,中国绿茶出口第一省份。1939年民国中央实验茶场落户贵州湄潭,1940年浙江大学西迁湄潭,开创了贵州近现代茶科研和机械化加工先河,创制了湄江翠片,逐步演变为今天的湄潭翠芽,成为了贵州扁形绿茶的源头。改革开放以来,杭州市、宁波市长期定点帮扶贵州黔东南州、黔西南州,对贵州茶产业发展给予了大量人力、物力、智力支持,浙江品种、浙江技术、浙江机械、浙江渠道不断输入贵州茶产业,对贵州茶产业的快速成长提供了坚实支撑。2018年,浙江省安吉县黄杜村捐赠茶苗在贵州普安县、沿河自治县建成“白叶一号”茶园3200亩,在脱贫攻坚一线谱写了一段山海情谊的动人佳话。目前已有39家浙江籍企业落户贵州,在品种繁育推广、高标准茶园建设、茶叶加工、茶机制造、市场开拓等环节,带动茶农脱贫致富;贵州茶原料、贵州茶制品通过浙江市场、浙江渠道加速进入了国内国际市场。浙黔两地在茶叶出口方面合作共赢,已经见到了实效。

贵州茶海风光。

贵州茶乡新面貌。

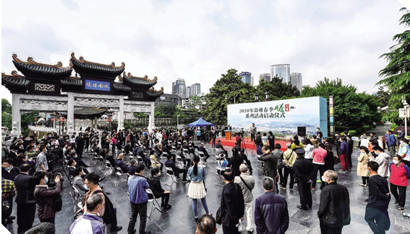

4月18日,2020年贵州春季斗茶大赛系列活动启动仪式在贵阳甲秀楼广场举行。图为活动现场。

贵州茶园:旅游好去处。

贵州茶海晨曦。