自有木架构建筑以来,中国建筑中就有了门窗之分,因而就有了封闭与采光的问题。中国窗格功能与流派多种多样,可以说,窗格艺术自古代起就存在于艺术史和日常生活中了。

中国古典窗格艺术考

□王祖远

窗格艺术的历史

在古代建筑史的资料中,汉代的画像砖上的图案与陶制的明器这两者都是重要的证物。特别是明器,这类相当于建筑模型的陪葬物,有时相当明确地表现出当时的建筑形貌,甚至构造部材,当然应该有窗格的图案了。

说来惭愧,在我中年时疯过一段收古物的岁月,也花了些冤枉钱在汉绿釉明器上,其中还包括一件三层高的望楼,却只注意建筑的造型与架构,没留意窗格子的作法。直到后来,注意到摆在我家附近的一辆北魏牛车的明器上的窗格,才开始留心在明器上找证据。这也难怪,那头牛有非常生动的造型,谁会关心在车上随意画两下的窗格?

回头找出刘敦桢的古代建筑史,翻到汉代建筑明器的那一页,才注意到在广东出土的模型上,告诉我们很多事情。其一,可能为窗子的位置,以菱形斜格子的图案最多。这似乎说明了在远古的中国,窗格以斜格子为基本形式。自此使我注意中国字的”窗”字,下字的囱,已强烈地暗示了此一事实。其二,直棂格可能是在兼有构造意义时所使用的图案,特别是当开口为固定而无开关之功能时。其三,菱形斜格早已发展出各种形式。首先是角度的变化,有九十度的斜方格,有近一百二十度的菱格。其次是已出现以斜格子为基础的花样,如加横线,或全窗用单一菱形或十字形等。可见国人在汉代早就有使用窗格作为建筑装饰的办法了。当然,在中原地区的画像砖上所看到的开口,总是以简单的斜方格为图案。有趣的是,在甘肃发现的汉墓中的砖砌花纹,也是以斜格子为图案。因此我们几乎可以大胆地假定,古人所喜欢的非结构性装饰图案就是斜格子。

到了南北朝时期,建筑上的窗格就已经直棂化了。不但与结构性格子有关者如此,纯装饰性的窗格也直棂化了。这就是目前看到的六朝到隋唐少数的建筑遗物上的格棂的实况,同时也反映在此一时期的壁画上。最重要的唐代古建筑:山西五台山的南禅寺与佛光寺大殿,就是使用直格,同时期日本的仿唐建筑,亦是如此。我要承认直棂子与裸露的木架构系统是相当配合的,可以呈现古典的秩序感。

可是在民间,我相信一定有比较不同的窗格出现,予匠师们发表创意的机会。我知道,至少有方格窗出现。在我的北魏马车模型上,除了主要开口为直棂窗之外,在车身的一角可以看到一个小形的方格窗,似是可以打开透气的。民间的需要千变万化,在当时必然有各种设计来应付。正方格至少是一种较适用又美观的图案。

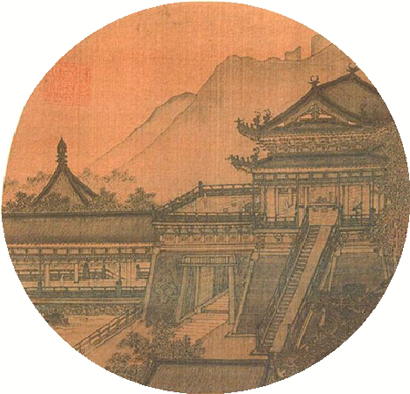

到了宋代,方格子的出现就明朗化了。除了直棂的传统仍保持在正式建筑上之外,在较轻松的建筑上,方格子已普遍代替了汉代的斜格子。在几幅著名的绘画中,如《汉宫图》及《华灯待宴图》,就是以方格子为基调的。宋代的建筑技术的名著《营造法式》中甚至有图样画出,显然是以方格为主,以斜方格为副。

李诫写《营造法式》的时候,在序言中说明法式的目的是消除当时的奢靡风气,恢复简洁与素朴的外貌,选择了简单的方格子。这可以由金代的建筑来证明。刘敦桢指出在山西朔县崇福寺的弥陀殿上“有构图富丽的三角纹、古钱纹、球纹等窗棂雕饰”。说明在宋王朝势力范围外,民间匠师有很大的发挥空间。然而也就是这个缘故,宋代的建筑延续了唐代的直棂窗,能保持庄重大方的古典风貌。到了元代以后,一切都改变了。在《营造法式》的图式中,有一种“毬”形的窗格,就是用斜格发展出的圆形的图案,其装饰性已经很高了,可以证明宋代的装饰风。

近代中国的窗格范式

由于北京的宫殿经五、六百年,保存相当完整,所以自皇室正统的建筑作法上看是有凭有据的。今天学界的根据除实物外,有梁思成夫妇所整理的《清式营造则例》,这本书上首先有“菱花格扇”的一节,其实就是具有装饰花朵的斜格子窗棂。

除了这种高贵的菱花窗格外,宫殿的一般窗格使用在槛窗与支摘窗上,是比较常见的条格纹。其构成的方法是在窗框之内,横直交替,装置等宽的条格。为了结构上的固定,在条格内使用短格,如砌砖一样相间安装。这样被官方普遍使用的图案,来源为何,尚待查考,但很可能是来自古代的直条窗。为什么以这样的图案代替简单的方格子,亦颇费解。但近代以来,我国的图案设计,线条喜欢T字相交,放弃十字形,成为一种风气。十字反而被高贵化了,因为它是卍的中心。

当然,菱花格扇与条格槛窗之外,在非正式的建筑,或民间富有之家的建筑上,花心的式样是蛮多的。因为这是最切近生活的艺术。由于工匠艺师的创造力都表现在这里,真是不胜枚举。

在众多花样中,可以略为归类的大概可分为三类。第一类是在一个简单的合乎连续几何图案原则的花格,如斜方格、三角格、正方格等上面,整齐地布置了花朵之类的图案。也就是有韵律的装饰。这一类被称为“步步锦”。第二类是在窗子的中央为一比较复繁的花样,如灯笼之类,其四周到窗缘则填以各种条纹或曲尺纹的简单图案。这一类被称为“灯笼饰”。第三类则为较复杂的花格,如六角形纹,其中再填以花纹者。这一类被称为“龟背饰”。

这里先介绍“碎框式”设计。看上去漫无章法的,一些大大小小的框框,好像被摔成东倒西歪的模样,挤在窗框里,使我想起盖瑞的太空垃圾式的设计。原来中国的匠师在创意的运用上,早就想到这个办法了。它的统一感哪里来呢?没有问题。因为都是些框框,在形状上就有了一致性。只要不问其合理性,就可接受其出人意料的、东倒西歪的构成,因与众不同而令人激赏了。这样的设计令人佩服的是,它仍然有对称性与重复性呢!这就证明我们看来无章法,在匠师的眼里仍然是秩序井然的。

这类古怪的花窗,在徽州时常见到,细细琢磨其设计意趣之所在,有一次,在一座二层院落中恍然大悟。原来在匠人心中,有时会有一个字或一幅画,使用细格编织出来,只是不为人觉察而已。这是一种隐藏的祝福吧!其中有一个花窗可以看出是以囍字为中心的设计,另一个则是一只花瓶为中心的设计。参透了这一妙用,不禁哑然失笑,原来窗子都是吉祥话!

最后,我们看一看冰裂纹。在苏州拙政园有一面墙,上有一排窗子与两扇门都是碎冰纹。门与窗上的图案是两类碎冰。窗上的是标准的碎冰,显然是匠师们随手做出来的,每扇不同,而且有真切的碎冰感。所谓冰裂,就是冬天河上结冰,以石凿之,出现裂纹,冰面即裂为大小不同的三角形。它的特点是没有两块相同,没有两条裂线平行,是最自然的图案。可想而知,在窗扇上做冰裂,并没有受击的中心点,而是大大小小三角形散布的情形,是否自然,完全看工匠的手艺。

两扇门上的碎冰纹就不同了。不知是否有意,是一种三角格图案大小相同,只是歪斜散乱布置而成。它是由倾斜的水平格为基准的安排,在设计上容易得多,但是也没有碎冰的真实感。所以同样是一种求变的概念,手法不同,我们所看到的就截然不同了。

精妙的江南窗格艺术

中国社会到明代,在江南一带已有相当富庶的中产阶级及思想开放的知识分子。到明末清初,就有些喜欢动脑筋的文人,努力在建筑传统的僵硬框架上找些变花样的机会。最有名的例子是李渔。他在《闲情偶寄》上提到窗栏的设计。他在提到窗栏时说:”吾观今世之人,能变古法为今制者,其唯窗、栏二事乎?”就说明了此一时代的情势。窗指的是窗格棂,栏指的是栏杆的格棂,都是在结构上不承重,可以任凭文人发挥匠心的地方。

上世纪末,我去过江南数次,看到明清窗棂的真实面貌,真是多彩多姿,令人目不暇给。这与鱼米之乡的砖雕、木刻等建筑装饰融为一体,呈现出当年繁荣的面貌。但是大体上可以看出匠人们的创意是有脉络可寻的。很可惜的是,窗棂格在建筑学术界也没有人重视,对匠人制作之道没有直接深入地探究,今天只能自少数实例大体了解一下其来龙去脉。

我买了几扇古屋的窗格装饰新家,对它有了更深切的认识。这些匠人所遵循的原则大概是这样的:

依照尺寸的大小,把窗扇划分为几块。由于此一时期要求细致的图案,所以格条是很细的,大约一公分左右的宽度,所以在考虑图案设计时,要先想到与边框的稳定关系。划分几块即有与边框固定连结的格条,在每块之中就可自由设计图案了。设定每块空间中的主题,要具有装饰性必须有花样。用格子作复杂的花样并不容易,所以民间的窗格以方与圆为主题者最多。这就是在每一块窗的中间放一个正方或长方的框子,供留透明开口之用。或画一多角或圆形的图案,使窗格形成美观的韵律。在主题与块状边缘之间,使用垂直与水平的格条布满,只要遵循不要贯通的原则就可以了,也就是横直相交时永造成丁字形。

江南民间繁密的窗格,由于使用上面的原则,粗看上去是很吸引人的花纹,因为有一定的秩序与韵律,但想细看,去理解其构成,就不太容易,因为它们几乎没有固定的模式,也就是窗格子是家家户户都不相同的,这其实正是引起我兴趣的原因。

2009年夏天,我随家人到华中地区旅游,访问著名的两楼一阁。第一站到江西南昌,访问了程天放的故居。这是一个九条五进的大宅,经大修后,已被改为“中国府第文化博物馆”。这样的大宅,如同一座小市镇一样,走进去就迷失在狭窄的巷道中了。老实说,这样的大宅内部空间组织缺乏层次,并没有引发我的兴趣,倒是其中的窗格子花了我一些时间去观察,拍了些照片,准备日后研究之用。

这座宅子的中心是一座两层楼的建筑,也就是博物馆的招牌所在,也可说是窗格花样的集中所在。如果依上文所提到的分类,楼上所用的花格是“步步锦”,楼下所用的就是“灯笼饰”。从图案设计的角度看,前者是按照几何图案安排的,后者则以图画为中心,周围以各种角度的线条或饰带环绕,构成又像灯笼,又像花瓶的图案。换言之,前者是几何的,后者是象形的设计,自分配的位置来看,似乎后者是比较被看重的。

主楼的面宽是五大间,中央的一间特别宽,是主要入口,窗格都在门扇上,是标准宽度。两侧每间的宽度仅及中央的一半略大,所以窗格就明显地变窄。楼下的两侧是横披加短窗,取代门扇,两端的中间则为稍窄的门扇。这样一来,这座主楼上的窗花格就有六种:楼上几何图案有宽窄两种,楼下的灯笼图案有宽窄短横四种,可以琢磨上一阵子了。

另一个主要的院落是祠堂,正厅供着祖先的官服画像。正面无门扇,两侧门扇上的花窗,是以梅花为中心,由回字龙纹围成,似乎有特别高的地位。至于两厢的建筑,因特别高大,除推窗外上有横披,也是属于中央有图案的小龙纹的设计。祠堂的轴线上有一系列的门厅,其花格各有千秋,不胜枚举。

我一面琢磨着,一面随导游走进另一个院落,主楼是两层三间,满目的窗格,楼上、楼下与两厢都不相同。我照了相,但已数不清有多少种了。只见其风格是中央开框型的设计,上下则以小龙纹回字填满。就像这样,我又走过记不清的好几个大小院落,不再花脑筋去辨别其花格了,直到我看了另外完全不同的设计。

原来我前面所看到的花格窗,都是被认为比较考究的一类,也就是我所说的,早期江南园林中使用的“碎框式”花窗。这类窗子因位置的重要性不同而有各种复杂性不同的设计。最高级的当然是以花瓶等图案为主题的碎框式,次等的则以简繁不同的碎框而组成的灯笼饰,或中心图案式设计,再次等就是园林碎框了。

不同的设计出现在服务性的建筑上。在宅第文化博物馆也可看到多种简单的几何连续图案设计。坦白地说,这些才是我认为正常合理又美观的设计。

《汉宫图》

中国府第文化博物馆