第四期:绿水青山释红利

近年来,贵州坚持发展、生态两条底线互促互融,持之以恒护环境、毫不放松抓环境建设。全省各地立足自身优势谋篇布局,紧扣“背倚绿水青山、怀抱金山银山”的发展理念,瞄准保卫蓝天、守护碧水、捍卫净土的总目标,扎实推进环保治理、乡村旅游、脱贫攻坚等领域变革,绿水青山成了老百姓为之骄傲的“幸福不动产”、取之不尽的“绿色提款机”。

开场>>

主持人:观众朋友晚上好,我是主持人徐兴海。您现在收看的是由贵州广播电视台、贵州政协报联合推出的省两会特别节目《两会面对面》。

今天,我们有幸邀请到省政协委员、贵阳市政协副主席、贵州大学生命科学学院院长喻理飞,省政协委员、省政协农业农村委副主任、贵州大学林学院教授周运超,一起围绕践行“绿水青山就是金山银山”理念、推动绿色经济加快发展的话题进行交流与探讨。欢迎两位嘉宾!

近年来,贵州坚持发展、生态两条底线互促互融,持之以恒护环境、毫不放松抓环境建设,不断擦亮国家生态文明试验区的金字招牌。全省各地立足自身优势谋篇布局,紧扣“背倚绿水青山、怀抱金山银山”的发展理念,瞄准保卫蓝天、守护碧水、捍卫净土的总目标,扎实推进环保治理、乡村旅游、脱贫攻坚等领域变革,让绿水青山成为老百姓为之骄傲的“幸福不动产”、取之不尽用之不竭的“绿色提款机”。我们先来看一个短片。

短片>>

贵州引领跨区域生态保护实践

去年国庆期间,全省接待游客2856万人次、同比增长23.9%,实现旅游收入434亿元、同比增长30.7%。与此相对应,贵州拥有世界自然遗产地排名全国第一,公众对生态环境的满意度位居全国第二……

这得益于,贵州不断加快生态要素向生产要素、生态财富向物质财富有序转变。面貌一新的黔中大地,凭借良好的资源禀赋、明显的成本优势、潜力无限的市场空间,正成为国内外游客向往的旅游热土、投资沃土。

当越来越多的人把脚步迈向贵州,这个长江上游地区唯一的国家生态文明试验区,又将先行触角伸向周边地区,肩负起筑牢长江上游生态屏障的责任使命。作为全国重点打造的长江、珠江上游绿色屏障建设示范区,贵州率先在西部建立跨省域横向生态补偿制度,联合云南、四川出资2亿元设立赤水河流域横向生态补偿基金,携手重庆、四川、云南制定长江上游地区省际协商机制,促进了区域生态环境联防联控。

激发生态活力、共建生态文明,贵州在经济增速连续多年排名全国前列的同时,生态环境质量也持续居于全国前列。连续11年成功举办的生态文明贵阳国际论坛,已晋身为“一带一路”绿色发展国际联盟合作伙伴。

对话>>

主持人:短片里提到,贵州是长江上游地区唯一的国家生态文明试验区,可见其地位和作用之重要。2017年4月召开的贵州省第十二次党代会,正式将大生态列为继大扶贫、大数据之后的第三大战略行动,再次奏响了生态文明建设的最强音。两年多来特别是过去一年,全省生态文明建设进程中有哪些让您印象深刻的重大事件?

喻理飞:我觉得,可以把这个时间往前倒推几年。2015年6月,习近平总书记到贵州视察时强调,要“守住发展和生态两条底线,培植后发优势,奋力后发赶超,走出一条有别于东部、不同于西部其它省份的发展新路”。这句话成为贵州经济社会发展的指导思想,也是全省生态资源开发利用的先决条件。2016年,贵州成为首批3个国家生态文明试验区之一,被赋予了为全国生态文明体制改革探索经验的重任。2017年4月,贵州省第十二次党代会决定把大生态作为一个新的战略来实施,它成为继大扶贫、大生态之后的全省第三大战略行动。

主持人:这三大战略行动,也被称为贵州经济社会加快发展的“三驾马车”。

喻理飞:可以这么理解。以前,人们主要是利用资源来进行生产、生活,那种生产、生活方式对环境的压力非常大;现在,我们在新时代谋求可持续、高质量发展的过程中,必须改变传统的生产、生活方式,与自然生态同呼吸、共命运。

2018年6月,《贵州省生态保护红线》正式发布。划定并严守生态保护红线,对贵州夯实生态安全格局、牢守发展和生态两条底线、推进国家生态文明试验区建设具有重大意义。2019年以来,贵州狠抓中央生态环境保护督察和“回头看”、长江经济带生态环境突出问题整改,大力开展长江经济带“三水共治”、“百千万”清河行动,全省主要河流出境断面水质优良率保持100%,在“共抓大保护、不搞大开发”上作出了重要贡献。另外,贵州还完成了33项国家生态文明试验区制度性改革任务。

主持人:周教授,您怎么看待这几年贵州的生态文明建设进程?

周运超:贵州实施大生态战略行动以来,我印象深刻的第一件事情是从2017年起设立“贵州生态日”,也就是在每年6月18日这天,集中开展一系列生态文明宣传活动,推动将“天人合一、知行合一”的贵州人文精神和理念,切实转变成人们的一种需求、一种自觉。

第二件事情,是全省上下大力实施青山、绿水、蓝天、净土“四大工程”。目前,贵州的森林覆盖率已经达到58.5%,主要河流出境断面水质优良率保持100%,县城以上城市空气质量优良天数比率达到98.3%,县城以上城市污水处理率、生活垃圾无害化处理率分别达到94%、92.3%。这些数字充分说明,在生态环境保护、生态产业发展和打好污染防治攻坚战方面,贵州确实做了很多工作。

另外,我认为还有一件很重要的事情,就是贵州的生态立法工作一直走在全国前列,创造了很多个“第一”。12年前,全国第一个环保法庭——清镇市环保法庭就在贵阳诞生了;2014年7月,全国第一部省级层面的生态文明地方性法规——《贵州省生态文明建设促进条例》正式施行。目前,包括《贵州省大气污染防治条例》《贵州省乌江流域保护条例》等在内,全省已经形成30多部省级层面的生态文明建设地方性法规,从制度和法治层面保障了大生态战略行动顺利推进。

短片>>

贵阳用山水颜值换来生态红利

作为全国首个国家森林城市,贵阳知绿、护绿、更懂绿。秉持以人民为中心的价值取向,该市按照生态价值、经济价值、社会价值、旅游价值最大化的思路,通过发掘特色资源、培植后发优势,努力把绿水青山变成金山银山。

小康全不全面,生态环境质量是关键。贵阳利用省会城市的优势,充分挖掘自身资源、找准本土特色,大力实施“小康寨”生态宜居工程,加快乡村经济发展步伐,成功打造“开阳富硒枇杷”“修文猕猴桃”“下坝樱桃”“阿栗杨梅”“永乐艳红桃”等特色农业品牌,促进了林业产业提质升级。在绿盈盈的山上,果子、竹子、林子成为致富的好宝贝,让广大农民获得了更多实惠。

今天的贵阳,绿树成荫、碧水穿城。抬头仰望,天空是明媚的蓝;放眼四顾,大地是怡人的绿;凭栏远眺,河清岸绿、碧水如练。良好的生态环境,已成为这个“千园之城”、全国园林城市、全国十佳生态文明城市、中国绿色发展优秀城市的最大优势、最大财富和最大潜力。

打造最响亮的品牌,激发最核心的竞争力,当深处云贵高原腹地的贵阳揭开它神秘的面纱,一幅生态美、百姓富的画卷惊艳于世界、亮眼于世人。

对话>>

主持人:短片里提到的贵阳实践和经验启示我们,生态经济是实现经济腾飞与环境保护、物质文明与精神文明、自然生态与人类生态高度统一的可持续发展的经济。发展生态经济、释放绿色红利,推动绿水青山变成金山银山,贵州在这方面有哪些可资借鉴的好经验?

喻理飞:我认为最重要、最关键的,首先是贵州把大生态提升到了战略的高度,这是顶层设计方面,站得高才能看得远。其次,贵州着力推动大生态与大旅游、大健康、大扶贫、大开发等有效结合起来,这种结合给人们以足够的空间,在各个方面都会践行生态文明理念,从而形成新的生产、生活方式,带来一种高质量的发展。它可能并不体现在具体的一件事情上,而是从宏观的政策层面发挥作用,推动大生态战略行动在全省范围内广泛、深入地开展下去。

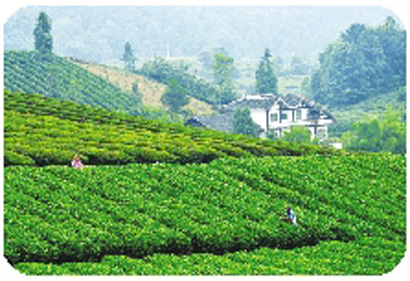

周运超:除了喻委员提到的这些结合、融合,我认为还有一件很重要的事情,那就是生态产业化。比如,这些年贵州的茶产业做得很不错,全省茶叶种植面积已经超过700万亩。从一产的角度看,700多万亩茶叶生产出来的只是一种原材料。但整个茶产业发展起来以后,它不光有一产、二产,还会有第三产业——包括服务业等。把这一系列产业链条全部融合在一起,最终就会出现茶产业发展的最好结果。

主持人:当前,我国正处于增长速度的换挡期、结构调整的阵痛期、前期刺激政策的消化期,传统产业在国民经济中的比重逐渐下降,绿色、节能、循环、低碳的发展方式成为一种主流。在这种大背景下,贵州是不是需要挖掘出新的经济增长点?

喻理飞:是的,必须实现更高质量的发展。

主持人:在这种追求高质量发展的过程中,贵州怎样才能从良好生态中找到新的经济增长引擎?

喻理飞:我觉得,贵州的大生态战略行动可以为全省高质量发展奠定很重要的基础。为什么这么说?首先,“山地公园省”贵州的山地资源有着自身特点。第一个特点是山地垂直高差很大,所以很多气候资源都不一样;第二个特点是土地很干净,全省有92%以上的土地没受到重金属污染;第三个特点是拥有占国土面积70%以上的富硒土地。开发利用好这些重要资源,就可以发展特色山地农业。

刚才我也讲了,大生态与大旅游、大健康、大扶贫、大数据、大开放等都可以结合起来,而贵州拥有丰富的气候、干净的土壤等山地特色资源,完全可以生产出很多绿色优质的农产品,我们统称为“黔货”。另外,贵州还可以在林业上做文章、下功夫,一些地方转型发展林下经济就挺好的,比如在林下套种中草药,就与大健康结合起来了。

周运超:我认为,贵州可以从几个方面去抓绿色经济增长。一是工业。在推进新型工业化过程中,产业要实现减量、节能、控污和废弃物再利用等,就必须大量的投资。这个投资,实际上就是产业经济增长的一个重要方面。贵州正在推动的十大千亿级工业产业,已经实现向绿色要效益、要财富。

二是大数据产业。2019年,贵州大数据呈现出产业发展增速稳定、融合应用日益深化、数字治理不断提升、数字红利加速释放、基础保障持续巩固的良好局面,数字经济增速继续保持强劲势头。作为第一个国家大数据综合试验区,贵州在这方面还有很大的增长空间。

三是农业。去年以来,省委、省政府大力推动食用菌、刺梨、辣椒等12大农业特色产业发展,这些产业都是以生态、绿色为前提的,未来将形成非常重要的经济增长点。我还发现一个问题,很多贵州农产品都是以初级产品的形式销售,如果可以延长它的产业链,并在精深加工方面扩展,提升地方特色农产品的品质,这将是非常大的一个经济增长点。

四是三产。现在,贵州的交通条件已经非常好了,在全国都属于领先水平。但是,怎样才能把好交通的优势发挥出来?这就意味着,贵州还可以做一件事情——三产。在三产里面,包括现代物流、全域旅游、康养度假等产业,对贵州来说真是很好的朝阳产业,也是潜力很大的经济增长点。

第五,贵州必须加强科技能力建设,这点非常重要。科学技术是第一生产力,如果能够加强科技在各个生产环节、产品开发等过程的应用,一方面就会实现产业提质增效,另一方面可以生产出非常好的产品,从而把经济效益扩大化。

喻理飞:我补充一点,周老师关于科技方面的建议讲得很好。在贵州后发赶超、转型发展这样一个大的变局之下,必须有科技来支撑;但是,贵州的科技力量相对还比较薄弱,那么每一个环节都会出现很多研究内容,都需要科技从业者去完成。

主持人:所以说,你们两位和从事的事业都很重要,在完成自身科研任务的同时,还要争取培养出更多的科技人才。步入2020年这个重要的时间节点,贵州纵深推进大生态战略行动显然还有不少事情要做,请两位从各自的角度描述或者展望一下。

喻理飞:我一直坚信,贵州大生态产业会有美好的前景。为什么?因为这片土地上拥有独具的丰富的资源。任何产业要发展,都必须立足于资源。现在,自然生态就是贵州最重要的资源。多年来,我们进行了艰苦卓绝的生态恢复、资源积淀,这些积淀的资源终将会在大生态的框架下催生出生态产业来,原来的老产业也得走生态的道路。生态产业化、产业生态化,这两条路贵州都要走好,紧紧抓住独特的气候资源、良好的土壤资源,大生态就能够孕育出大产业。

周运超:我也有同感。这几年,贵州的大生态战略行动走得很坚定、很稳健,从而在经济上实现了很多、很好的发展。这也就意味着,大家的收入会越来越多,生态可以形成一个独特的品牌——走出贵州所特有、适应于本地自然环境的一条发展新路。

主持人:通过两位这样表述,大生态战略行动之下的贵州特色产业发展,让我们充满了期待,希望这些产业发展的脚步越来越快,给贵州乃至全国献上一张非常靓丽的名片。

知者行之始,行者知之成。根植于弘扬“天人合一、知行合一”的贵州人文精神,贵州多年来坚持生态优先、绿色发展,积极探索走高质量发展新路,全力构筑可持续发展的绿色长城,并久久为功地培育绿色文化,推动生态文明理念深入人心、生态文化自信日益增强。

良好的生态环境是最普惠的民生福祉。贵州怀揣着把河山妆成锦绣、将故土绘成丹青的豪情壮志,持续深化更大规模、更广区域的生态涵养,让“无山不绿、有水皆清、四时花香、万壑鸟鸣”的先行探索,赋能“美丽中国”建设进程。好了,感谢两位嘉宾来到演播间,感谢观众朋友们收看这期节目,咱们明晚再见!

(文图/本报记者 田锦凡)

省政协委员、贵阳市政协副主席、贵州大学生命科学学院院长喻理飞在2020年省两会特别节目《两会面对面:谋略贵州·多彩飞扬》第四期录制现场。

省政协委员、省政协农业农村委副主任、贵州大学林学院教授周运超在2020年省两会特别节目《两会面对面:谋略贵州·多彩飞扬》第四期录制现场。

2020年省两会特别节目《两会面对面:谋略贵州·多彩飞扬》第四期录制现场

贵阳特色农业品牌——“下坝樱桃”喜获丰收。

好生态孕育好产品,好产品打响好品牌,好品牌助力“黔货出山”。

湄潭茶海人家,因种植生态茶叶而迈步小康之路。

威宁草海被誉为“物种基因库”、“鸟的王国”、“高原明珠”。