从毕节七星关宋永高题联说开去(下)

□文/图 宋晓勇

(续接上期)

为着宋永高以功升“贵州经略安抚使”的记载,最迟即已在清康熙年间引发了一场“贵州”一词何时作为行政区划首见于文史记载的大讨论,各种观点争执不下。直到今天,这场讨论仍在继续。据何先龙先生在其《贵州得名新考》一文中引清康熙《古今图书集成·职方典》的记载:“嘉定庚午,以宋永高升贵州经略安抚使,贵州之名始于此。”据此,一种观点便倾向于认为,以宋永高南宋时期受封为“贵州经略安抚使”为“贵州”一词作为行政区划的文史记载之始。

民国《开阳县志稿·政治·土司》又记载:“永高者,景阳长子存孝之裔,而锡华之曾孙也……嘉泰元年(公元1201年),永高入贡,旋克麦新蛮(笔者按,今贵定地区,古称麦新。下同),又自号麦新为新添军(笔者按,此处‘军’,为宋代专在边疆地区设置的一级行政区划,与府、州同属于路),使其子都胜居之……嘉定二年(1209年),永高移居贵州……朝廷因命永高为经略安抚使……”可知,平定麦新后,宋永高将治所迁到了当时一个地名叫“贵州”的地方。

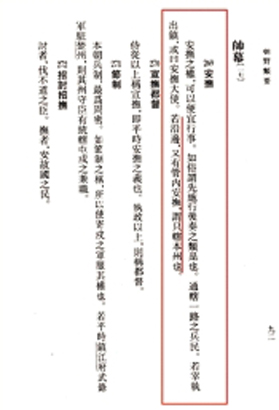

民国《开阳县志稿·政治·土司》对宋永高的记载(一)

贵州历史文献研究会会员侯清泉先生在其《贵州历史人物》一书中,甚至明确指出了宋永高移居贵州城后的衙门地址:“宋宁宗嘉定三年(1210年),他(笔者按,指宋永高)奉诏招降南夷,以功升贵州经略安抚使、镇南都总管,总领九溪十八洞(笔者按,‘溪、洞’也作‘溪、峒’,宋、元史籍中,泛指苗、彝、土家等族先民活动的地域。一般为一溪辖两洞)……安抚使司衙署设在当今贵阳市都司路东段。”有鉴于此,在追溯今贵阳市区“都司路”的得名史时,一种观点便认为,该路得名的诱因比有明一代“贵州都指挥使司”衙署设于该路东段还要早,当前推至南宋时期,以宋永高的“贵州经略安抚使司”衙门设在该路为得名诱因之始。

民国《开阳县志稿·政治·土司》对宋永高的记载(二)

比之惜字如金的官修正史,宋氏族谱对宋永高的记载与正史互为印证的同时,又比官修正史更为详细。因其记载填补了官修正史不屑记录的许多信息,因此,又笼罩着私录所特有的那种神秘的色彩。据宋氏咸丰谱记载:“舆(在宋氏谱中,宋永高,字基舆)系(宋开)邦之长子,生于宋孝宗乙巳年(1185年)于本司衙。至庆元四年(1198年)承袭旧职,即诏征南,平九种(苗叛)。至嘉泰三年(1203年),平定麦新、黎莪等寨(黎莪,地在今福泉市境。)改麦新为新添司,以三子都胜镇守。嘉定元年(1208年)入贡,奉旨举兵伐思南、镇远、石阡、大、小平伐等处。十年(1217年),金人南侵,守乐平、都匀。十二年(1219年),征雒坝、同林、松桃、板水等处。十五年(1222年),升贵州经略安抚使……”不难看出,根据宋氏族谱记载,宋永高的一生充满了四处征战的金戈铁马之声。然而,随着水西发现他题七星关武侯祠的两副联语,人们对他的印象当耳目一新。一员“上马击狂胡,下马草军书”的儒将形象似乎已呼之欲出。

宋氏咸丰谱对宋永高的记载

或许,因宋氏族谱记载宋永高奉诏四处征战的那些巨大的“动静”,以及他以功升“贵州经略安抚使”的事实,改变了当时政区版图的结构,所以在省内多部新修方志中,均不可避免的留下了他当年的征战活动在政区建置沿革上打下的深深烙印。两者惟历史事件所涉年代不符,然而,这并不妨碍对宋永高生平所涉历史事件的大致认定。

《贵州省志·大事记》记载:“嘉泰元年(即1201年),土官宋永高平麦新地,以其子宋胜守之。麦新后改名新添,地在今贵定一带。”又“嘉定二年(即1209年),宋永高受命任‘贵州经略安抚使’,移居贵州城。”

《贵州省地名志》在阐述贵定县的沿革时记载道:“(贵定县)宋称麦新城,嘉泰元年(1201年),宋永高克麦新城,改称新添。”

《福泉县志·建置沿革》记载:“嘉泰元年(1201年),土官宋永高攻克麦新(今贵定)等寨,内附,号黎莪里寨,属贵州经略安抚使。”

《龙里县志》记载:“嘉祐元年(1056年。笔者按,这一时间与《省志》及《福泉志》所记宋永高平定麦新的时间相距逾百多年,极有可能有误。)贵州经略安抚使、镇南都总管宋永高徙治所于小谷龙。改巴江县为平蛮军,后称白马军。”

因宋永高官至“贵州经略安抚使、镇南都总管”,官名听起来相当响亮。或许出于一种朴素的家族自豪感的缘故,今天宋氏族人谈到宋永高的官职时,动辄以“相当于今天的贵州省省长一职”作比。究其原因有二:一是刻舟求剑,以今天“贵州”一词作为西南一大省的概念,去衡量八百年前“贵州”一词的意思;二是,误认为政区级别以及辖地的大小几百年不变,因此,今日贵州政区的大小,也就是八百年前贵州的大小。

首先,宋室南渡后,在地方政区建制中主要实行的是“路、州、县”三级模式。严格说来,其地方政区建制中并不存在省一级区划。但其“路”的政区级别,类似明清时期的省,牵强之下,大致也可附会今天省的政区级别。但即便如此,在南宋152年历史中所形成的16个路中,也从来没有一个叫“贵州路”的政区。由于今贵州的境域在当时并没有自己单独的政区“户口”,因此,今省境分属当时的夔州路、荆湖北路、潼川路、广南西路、剑南西路及剑南东路等路,而主要属夔州路。

《全宋文》卷八所载《谕普贵敕》

品读《全宋文·卷八·宋太祖八》之《谕普贵敕》一文,“贵州”一词在宋初即已被用作地名(不是行政区划名),但其标注的地域范围,仅仅是今贵阳周边的地区。据对元顺帝至正年间来任顺元宣慰司副使的范汇所作《八番顺元宣慰司都元帅府题名碑记》的分析,最迟在南宋时期,在贵州一词所标注的地域范围内,今贵阳市区之地已经出现了城墙环绕意义下的城邑,是为“贵州城”。这大概可视为今贵阳被称为一座“城”的前身。蒙元时期,因“八番顺元宣慰司都元帅府”的治所曾从今惠水县迁入该城,遂更名为“顺元城”。

从字面上看,“顺元”作为地名或政区名,皆具有归顺大元王朝的强烈政治意味。因此,入明之初,这座城邑理所当然的恢复为原名“贵州城”。又因明初,同为贵州宣慰使司宣慰使的宋、安二氏均设治所于该城,这座城邑又是贵州宣慰使司的亲辖之地,因此,在需要突出该城为“贵州宣慰使司”衙门所在地时,习惯上又将该城称为“贵州宣慰司城”。在彼此均不会产生歧义的语境中,干脆也称“宣慰司城”。对此,清初顾祖禹所著《读史方舆纪要·贵州二》明白无误的记载道:“贵阳城,今府治,即明初宣慰司城也。”

清顾祖禹所著《读史方舆纪要》对清初之贵城即前明之贵州宣慰司城的记载

由此可见,宋以来,直到明初(明置省以前,下同),“贵州”一词所表示的地理范围,仅仅是今贵阳周边的一些区域。以之表示一座城池的话,入明以后,“贵州城”或“贵州宣慰司城”,就是今天贵阳城的前身。不过,这时的贵州城其城墙已被改筑为高大坚固的石墙。

在“贵州”一词的概念根深蒂固就是西南一大省的束缚下,上述阐述似乎离经叛道,不可理喻。且看明崇祯十一年四月(1638年),徐霞客(名弘祖)在其《黔游日记》中,以当时的贵州城为参照物,标注该城周边几处名胜古迹的记述:“贵州东三里为‘油榨关’(笔者按,即今‘图云关’)其水西流;西十里为‘圣泉’北岭,其水东流;北十五里为‘老鸦关’,其水南流为山宅溪(笔者按,指今宅吉小区一带);南三十里为‘花仡佬桥’,其水北流。”这里的1里约合0.5公里。

展开今贵阳地图,379年前,一位叫徐弘祖的外地专业“背包客”,以当时的贵州城为坐标所标记的今油榨街附近森林公园中的“图云关”、黔灵山西麓的“圣泉”、贵阳城北 “云山国际”附近的“老鸦关”,以及今花溪公园正门侧的“花溪桥”等四处景观,其方位和里程,无不与今贵阳城与这些景观的方位、里程暗合。而在徐弘祖记述的这一狭促的、约146平方公里的范围内,翻遍史籍,除当时的贵州城外,别无城邑可寻。则明时的“贵州城”沿革而来就是今贵阳城甚明。考虑到城邑的辐射作用,则明初及其之前的“贵州”一词,其所标注的地域范围,仅仅是今贵阳及其周边的一些地区而已。

以故,南宋时期,以“贵州经略安抚使”一职经略这片土地的宋永高,无论如何,其辖地范围与今天的贵州作为一省的辖地范围是不可相提并论、以至打比方的。何况,南宋时期,今省境的地域上还有“思州”(辖今务川、沿河、印江等地)和“播州”(辖今遵义市境)的辖区,分别为当时的地方豪族大姓田氏和杨氏所据,其级别与宋永高当时所辖的贵州当属互不统属的平级割据关系。以当时宋永高“贵州经略安抚使”的官职,上述思、播二州他肯定是无权“经略”的。若非奉诏,他“镇南都总管”的权限,只怕也“镇”不了田、杨二氏所据的思、播二州。如此,则又谈何其“相当于今天的贵州省省长一职”呢?

那么,说到底,宋永高“贵州经略安抚使、镇南都总管”的职衔,究竟是个什么官呢?

《宋史》卷167《职官七》对“经略安抚使”及“都总管”的记载

《宋史》卷167《职官七》记载:“经略安抚司,经略安抚使一人,以直秘阁以上充,掌一路兵民之事。皆帅其属而听其狱讼,颁其禁令,定其赏罚,稽其钱谷、甲械出纳之名籍而行以法。若事难专决,则具可否具奏。即干机速(笔者按:机速,即机密而紧急的事)、边防及士卒抵罪者,听以便宜裁断。”这一记载至少听起来是非常唬人的了。殊不知,南、北两宋官制的特点就是机构复杂,冗官严重,彼此牵制,以防专权。其官制的繁冗程度,甚至导致官名与实际职权并不一致,名实严重不符。清康熙王士禛在其《池北偶谈》中论宋代官制时就有“官制最为繁猥,六部九寺皆为空官……而别以他官判职事。”及“官自官,职自职,名实舛互”等语。

南宋李心传所著《建炎以来朝野杂记》卷十一《官制二·外路官》对经略安抚使权轻的记载

即以宋永高的“贵州经略安抚使”一职而言,从上述所引《宋史》的记载来看,在所辖区域内其职权大得不得了。然而,其任职所需的品级起点,却是“以直秘阁以上充”。查“直秘阁”别称“直书阁”,为宋代文官“贴职”制度中的最低一等,品秩仅为正八品,明清时期的知县尚且为正七品。其任职起点之低,想来掌一路兵民之事的“经略安抚使”的品秩也高不到哪里去。

这种名不符实的情况近乎荒唐,但似乎也是可以理解的。以南、北两宋机构及官员的冗余程度,庙少菩萨多,若不将各项权利分解细化,哪里安置得了那么多的机构和官员?因此,对于两宋时期的官制,我们不能根据其职权冠冕堂皇的记述,推导出其品秩必定极高的结论。

加之两宋皆重文抑武,除河北、河东及陕西三路因应对契丹辽国和西夏的入侵,而使其帅臣(据南宋李心傅《建炎以来朝野杂记》记载,“经略安抚使,旧号帅臣。”下同)之权特重之外,其余诸路的安抚使“责任监司,按察而已。”南宋王栐所著《燕翼诒谋录》卷五,记载了各路安抚使在承平时期的尴尬境地:“帅臣大抵权轻,当缓急之时,罕能成功,承平无事,惟事教阅而已。矧(何况)自勤王诸将分为驻扎(指南宋初与金国和议后,勤王诸将分散驻扎),州郡之额缺不复补,名存实亡。”南宋李心传所著《建炎以来朝野杂记》卷十一《官制二·外路官》,对经略安抚使权轻也有类似记载:“安抚使,旧号帅臣……而广东、西仍旧制加‘经略’二字。然兵事皆属都统,民政皆属诸司,安抚使特虚名而已。”

南宋赵升所著《朝野类要》卷四对“管内安抚”的记载

上述所言,皆为通管一路(前文已述,“路”为两宋时期地方的最高行政区划,类明清时期的省)兵民之事的经略安抚使的权限——这是中原地区统一官制背景下的经略安抚使的“普遍情况”。

沿边羁縻之区则分两说。这些地区的经略安抚使多授予地方上的豪族大姓,因其势力范围具有浓厚的地域特性,其权力的触角难以渗透到一路这样广泛的区域中去。针对这一现象,南宋时期沿边地带的经略安抚使因地制宜的又有“管内安抚”的限制。据南宋赵升所著《朝野类要》卷四记载:“安抚之权,可以便宜行事,如俗谓先行后奏之类是也,通辖一路之兵民……若沿边,又有管内安抚,谓只辖本州也。”

或谓《朝野类要》为私人笔记,不足取信。且看《宋史·卷八十九·地理五》在阐述当时利州路所属文州的沿革:“建炎后(笔者按,‘建炎’为宋室南渡后,首位帝王宋高宗的第一个年号),带沿边管内安抚,寻罢,隶利西路。”

前文已分析,宋永高“贵州经略安抚使”的权限,只能经略当时的“贵州”。则其“经略安抚使”一职应属“管内安抚”性质,“谓只辖本州也”。

那么,宋永高“镇南都总管”的头衔又是怎么回事呢?《宋史·职官七》记载:“帅臣任河东、陕西、岭南路,职在绥御戎夷,则为经略安抚使兼都总管以统制军旅。”就是说,设在边疆少数民族地区的经略安抚使,为了使他们能有效的“绥御戎夷”,给他们又加上了“都总管”的头衔,使他们具有统兵的权限。可知,宋氏历代族谱关于宋永高以功升“贵州经略安抚使、镇南都总管”的记载,至少在“语法”上,与南宋时期的官制是相符的。

窃以为,因有宋一代,其流官制度均未延伸到西南沿边的羁縻地带,在这一地区“掌一路兵民之事”的(管内)经略安抚使加都总官衔,其实权相对于官制完备的中原地区的经略安抚使而言肯定还要大,朝廷依靠其羁縻地方的依赖性也更大。有宋一代,朝廷疲于应对北方游牧民族的侵扰而无暇南顾,在这种鞭长莫及的西南化外羁縻之区,朝廷只认实力不认人。谁的势力大,能统辖一方,又愿意归附朝廷,就封谁为经略安抚使世袭,并不吝为其加上都总管衔。这是有宋一代,宋、安二氏土司的先祖,不惧朝廷镇压,反复争夺矩州之地的时代大背景之一。

以上,是笔者根据毕节七星关发现的两副宋永高的题联漫无边际“说开去”的散漫之谈,算是对欣闻水西发现宋永高题联兴奋心情的一种语无伦次的回应。

回思鸭池河东、西两岸的这次偶然的信息碰撞,闪耀出给人以启迪的光芒。综合《明实录》及《明史》的记载分析,明廷曾将“水东宋氏”和“水西安氏”的辖地合并,设“贵州宣慰使司”总领之。又为了使宋、安二氏互为制衡,命两姓同为贵州宣慰使而衔列左右,且皆设治所于当时的贵州宣慰司城内,并规定安氏无事不得擅还水西。以故,不管从同属一个机构共事,还是从土司之间实力此消彼长的角度审视,鸭池河东、西两岸在历史上的联系都是比较密切的。贵州历史上著名的都指挥使马烨欲激反水西,从而裸挞水西奢香的事件,就是鸭池河东、西两岸的宣慰使联手用计制衡马烨,从而使事态得以和平解决的。

(完)